© Uwe Hentschel

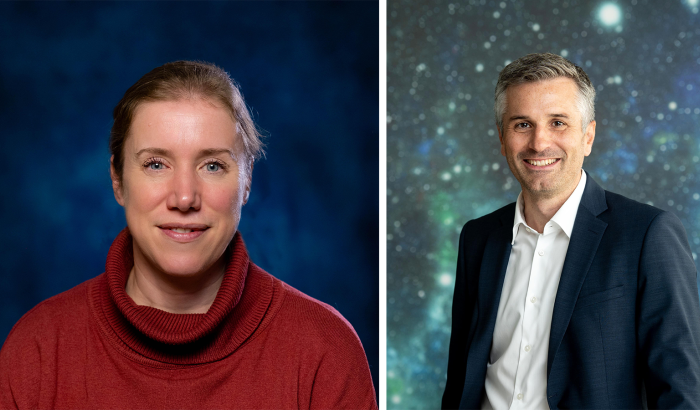

Beim Science Festival mit dabei ist auch Laurent Poorters.

Beim Science Festival mit dabei ist auch das Innovation Center von Goodyear. Chemiker Laurent Poorters erklärt, was Reifen mit Wissenschaft zu tun haben.

Laurent Poorters, Sie arbeiten als Entwickler im Innovation Center von Goodyear, einer Abteilung mit 1000 Mitarbeitern. Was ist so besonders an Reifen, dass sich damit so viele Menschen beschäftigen?

Ein normaler Reifen besteht in der Regel aus 20 bis 25 verschiedenen Komponenten. Dazu zählen vor allem Kautschuk, Stahl und Cord. Er ist extremen Belastungen ausgesetzt, muss viel Gewicht tragen und auch bei Nässe den richtigen Gripp haben. Gleichzeitig aber soll auch der Rollwiderstand möglichst gering sein, weil das den Spritverbrauch der Fahrzeuge beeinflusst. Ein weiterer Aspekt ist die Lärmreduzierung. Bei Elektrofahrzeugen beispielsweise kommt der meiste Lärm von den Reifen.

Bei einem Reifen den Lärmpegel oder den Rollwiderstand zu reduzieren, ist relativ einfach. Die Herausforderung besteht darin, auch die anderen Eigenschaften im Blick zu haben. Es geht also in erster Linie darum, die Komponenten und deren Zusammensetzung so zu optimieren, dass der Reifen allen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird.

Entscheidend ist also die Rezeptur – so wie bei einem Kuchen...

Stimmt. Nur dass der Reifen weitaus mehr Zutaten benötigt. Genau wie der Kuchen wird aber auch der Reifen im Ofen gebacken. Bei einem PKW-Reifen dauert ein solcher Backvorgang etwa acht bis zehn Minuten, bei einem großen LKW-Reifen ungefähr 45 Minuten. Wie das genau funktioniert, wollen wir auch beim Science Festival zeigen. Wir haben einen kleinen Ofen dabei und werden dann gemeinsam mit den Besuchern „backen“. Außerdem werden wir zeigen, wie ein Reifen aufgebaut ist, und auch einige unserer Konzeptreifen präsentieren.

Goodyear war ja bereits vor einigen Jahren schon mal beim Science Festival vertreten. Was hat Sie nun nach längerer Pause dazu bewegt, wieder daran teilzunehmen?

Früher war es eher so, dass wir als Unternehmen vorrangig zeigen wollten, was wir alles haben und machen. Inzwischen aber geht es vielmehr darum, den Leuten zu zeigen, was sie wirklich interessiert. Die meisten wissen ja gar nicht, wie viel Forschungsarbeit in einem Reifen steckt. Zudem ist das Science Festival natürlich eine ideale Plattform, um junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern.

Wir betreiben unseren Stand beim Festival auch gemeinsam mit dem Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), mit dem wir seit einem Jahr eine Forschungspartnerschaft haben. Wir von Goodyear werden auf dem Festival erklären, wie ein Reifen aufgebaut ist. Und die Kollegen vom LIST schauen dann – zum Beispiel mit dem Mikroskop - etwas tiefer in die Materie hinein. Ein Reifen ist schließlich viel mehr als nur schwarz und rund, mit einem Loch in der Mitte.

Autor: Uwe Hentschel