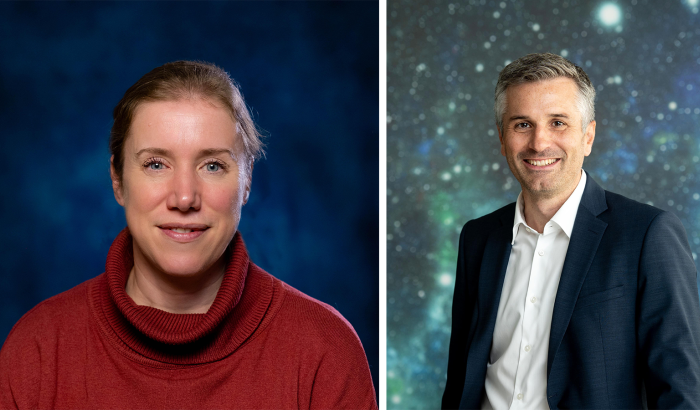

© Patrick Choquet

Plasma, das zur Ablagerung einer Beschichtung auf der Oberfläche einer Luftfiltermembran benutzt wurde

Patrick Choquet nutzt innovative Methoden um Materialen herzustellen die Wasser reinigen, als Gassensoren funktionieren und industriell anwendbar sind

Dr. Choquet, Sie und Ihre Forschungsgruppe am Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST) entwickeln absolut neue Materialien. Wo und wofür werden sie genutzt?

Zum Beispiel entwickeln wir Oberflächen die als Gassensoren funktionieren oder Materialien für Umwelt- und Gesundheitsanwendungen ‑ etwa schmutzabweisende oder antibakterielle Materialien.

Wie stellen sie diese her?

Für Oberflächenbeschichtungen benutzen wir die sogenannte Trockenabscheidung und hierbei die Plasmatechnik ‑ Plasmen sind elektrisch leitfähige Gase. Mit diesen können wir dünne Materialfilme aus Metall, Polymeren oder Keramik auftragen die oft nur wenige Nanometer dünn sind. Diese Herangehensweise hat viele Vorteile: Im Gegensatz zur „nassen“ Ablagerung müssen wir die Proben nicht in eine Flüssigkeit tauchen und können die Proben sehr gezielt an bestimmten Stellen in der gewünschten Dicke beschichten. Zudem benutzen wir weniger Chemikalien, was umweltfreundlicher ist.

Warum müssen die Beschichtungen denn so dünn sein?

Dies ist zum Beispiel bei optischen Anwendungen, etwa Filtern, sehr wichtig, bei denen man mehrere Schichten hochpräzise – das heißt auf der Nanometerskala – übereinander ablagern muss.

Wofür die Plasma-Technik besonders geeignet ist…

Ja. Zudem ist es mit dem Plasma möglich, Materialien fest miteinander zu verbinden, bei denen Klebstoff nicht genutzt werden kann – etwa zwischen Metallen und Polymeren oder Glas und Polymeren.

Worauf konzentriert sich Ihre Arbeit zurzeit?

Der Fokus liegt klar auf der Anwendung der Plasmen, insbesondere bei normalen Druckverhältnissen. Normalerweise kann man diese nämlich nur im Hochvakuum anwenden. Funktioniert die Technik aber auch bei atmosphärischen Drücken ist dies wesentlich kostengünstiger und auch industriell hochinteressant, da sie dann direkt in den Produktionsablauf eingebaut werden kann. Im Labor funktionieren nun bereits Prototypen, mit denen dreidimensionale Werkstücke beschichtet werden können.

Sie arbeiten aber auch an biologischen Themen…

Das stimmt. Zusammen mit Partnern der Universität Lüttich, GIGA und zwei Industriepartnern haben wir aktive, mit Biomolekülen beschichtete Oberflächen hergestellt – die Technik hierfür ist inzwischen patentiert und es ist uns gelungen, widerstandsfähige Oberflächen auf Polymere und Metalle aufzutragen, die antibakteriell wirken und „Biofilme“ abweisen. Diese Entwicklung kann nun noch ausgeweitet werden, um etwa „Anti-Fingerabdruck-Oberflächen“ herzustellen.

Das wäre sicher praktisch für Smartphone-Displays…

Ja, aber nicht ausschließlich. Zusammen mit Partnern des Umwelt-Fachbereichs am LIST haben wir diese Methode auch entwickelt, um Wasser zu reinigen. Wir konnten zeigen, dass sich die Oberfläche eignet, um Antibiotika aus Wasser zu entfernen.

Foto: Patrick Choquet (Plasma, das zur Ablagerung einer Beschichtung auf der Oberfläche einer Luftfiltermembran benutzt wurde)

Autor: Tim Haarmann

Infobox

Patrick Choquet ist Leiter der Gruppe “Thin Film and reactive Polymer Processing“ am LIST. Er hat seine Doktorarbeit an der Universität von Paris XI geschrieben und fünfzehn Jahre in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen privater Unternehmen gearbeitet, bevor er 2007 an das LIST wechselte.