Yann Wirthor/FNR

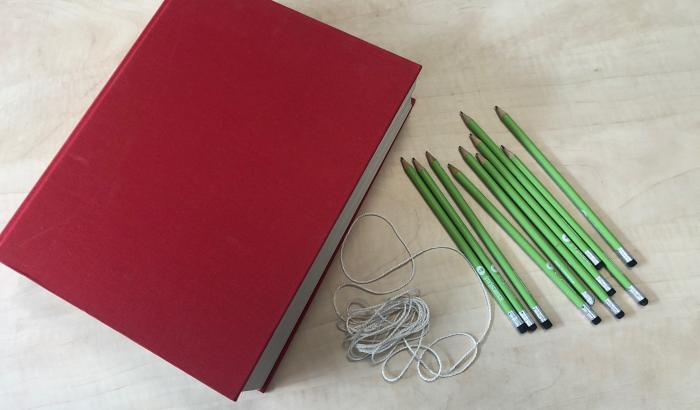

Benötigtes Material

Zyklus: 2 - 4

Dauer: 10 Minuten

Benötigtes Material

- 2 Gläser

- 1 Teelicht

- Streichhölzer

- Natriumhydrogencarbonat (Natron)

- Essig

- Esslöffel

Das aufgelistete Material reicht für ein einzelnes Experiment. Je nach Vorgehensweise (Anzahl der Kinder, Einzel- oder Gruppenarbeit, o.ä.) musst Du die angegebenen Mengen anpassen.

Sicherheitshinweise

- Achte auf den Umgang mit der offenen Flamme der Kerze. Lange Haare sollten zurückgebunden werden.

- Beachte auch, dass Essig eine schwache Säure ist und somit jeder Kontakt mit den Augen

- oder Schleimhäuten vermieden werden sollte. Eventuell Schutzbrille tragen. Nach dem Experiment Hände waschen oder Gummi-Handschuhe tragen.

Praktische Tipps

- Achtung, die chemische Reaktion durch Mischen von Essig und Natron soll erst herbeigeführt werden, wenn das restliche Material bereitsteht. Hier müsst ihr schnell handeln.

Hast du weitere praktische Tipps, kannst du uns hier kontaktieren.

Zum Konzept dieser Rubrik: Wissenschaftliche Methode vermitteln

Die Rubrik „Ideen für naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ wurde in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) ausgearbeitet und wendet sich hauptsächlich an Lehrkräfte der Grundschule. Das Ziel der Rubrik ist es, dich als Lehrperson mit kurzen Beiträgen dabei zu unterstützen, die naturwissenschaftliche Methode zu vermitteln. Hierzu ist es nicht nötig, dass du bereits alles über das jeweilige Naturwissenschafts-Thema weißt. Sondern vielmehr, dass du ein Umfeld schaffst, in dem die Kinder experimentieren und beobachten können. Ein Umfeld, in dem die Kinder lernen Fragen und Hypothesen zu formulieren, Ideen zu entwickeln und durch Beobachtung Antworten zu finden.

Wir strukturieren unsere Beiträge daher auch immer nach demselben Schema (Frage, Hypothese, Experiment, Beobachtung/Fazit), * wobei das Experiment entweder selbständig in der Klasse durchgeführt wird oder durch Abspielen eines Videos vorgezeigt wird. Dieses Schema kann eigentlich für alle wissenschaftlichen Themen angewendet werden.

Mit dem Hintergrundwissen liefern wir weiterführende Erklärungen, damit sich interessierte Lehrkräfte informieren können und aufkommende Fragen beantworten können. Außerdem besteht so die Möglichkeit, dass die Kinder selbständig auf science.lu die Erklärung recherchieren.

Wir hoffen, dass unsere Beiträge behilflich sind und von dir in der Schule genutzt werden können. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen und sind gerne bereit, unsere Beiträge stetig zu optimieren. Hier kannst du uns kontaktieren.

*In der Praxis läuft der wissenschaftliche Prozess nicht immer so linear ab. Der Einfachheit halber gehen wir in dieser Rubrik jedoch meisten linear vor.

Ablauf

Um dich mit dem Ablauf und dem Material vertraut zu machen, ist es wichtig, dass du das Experiment im Vorfeld einmal durchführst.

Möchtest du die Kinder das Experiment dokumentieren lassen? Am Ende dieses Artikels (über der Infobox) findest du ein Forschertagebuch (PDF mit zwei A4-Seiten), welches die Kinder hierfür nutzen können.

Schritt 1: Stellt eine Frage und formuliert Hypothesen

Die Frage, die ihr euch in dieser Einheit stellt, lautet: Wie funktioniert ein Feuerlöscher?

Es ist ratsam, dass die Kinder bereits wissen, dass Feuer zum Brennen Sauerstoff benötigt. Dies kannst du mit folgendem Experiment als Einstieg ins Thema veranschaulichen: Stülpe ein umgedrehtes Glas so über ein brennendes Teelicht, dass die Luftzufuhr zur Kerze unterbrochen ist. Nach kurzer Zeit, sobald der Sauerstoff unter dem Glas aufgebraucht ist, erstickt die Flamme – sie erlischt.

Leite dann zur zentralen Frage über. Wissen die Kinder, wie ein Feuer durch das

Auslösen eines Feuerlöschers gelöscht werden kann? Haben sie schon mal gesehen, wie ein Feuerlöscher benutzt wird, um damit Feuer zu löschen? Können sie beschreiben, was dabei passiert?

Lasse die Kinder Hypothesen (Behauptungen, Vermutungen) aufstellen. Zeichnet und notiert eure Hypothesen und/oder haltet sie an der Tafel fest. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen. Die richtige Antwort zu finden ist hier nebensächlich. Es geht vielmehr darum Ideen zu entwickeln und herauszufinden, was die Kinder bereits wissen. Bei diesem Thema bietet es sich an, eine Mindmap anzufertigen.

Mögliche Hypothesen:

- Das Feuer wird kalt.

- Wasser im Feuerlöscher löscht das Feuer.

- Schaum im Feuerlöscher erstickt das Feuer.

- Ein Gas im Feuerlöscher nimmt dem Feuer den Sauerstoff weg. (Diese Hypothese überprüft ihr im Experiment.)

Frage die Kinder, ob sie eine Idee haben, wie ihr die Hypothese(n) mit einem Experiment testen könntet. Um sie zu dem vorgeschlagenen Experiment hinzuführen, kannst du ihnen auch das Material für das Experiment zeigen.

Schritt 2: Führt das Experiment durch

Um herauszufinden, ob ein Feuerlöscher mithilfe eines Gases ein Feuer löschen kann, führt ihr eine einfache chemische Reaktion durch und löscht so ein brennendes Teelicht.

Gehe folgende Schritte gemeinsam mit den Kindern durch, aber lasse sie das Experiment selber durchführen:

- Zündet ein Teelicht an und lasst es vorsichtig in ein leeres Glas fallen.

- Gebt einen Esslöffel Natron in ein zweites Glas.

- Gießt nun zwei Esslöffel Essig zum Natron hinzu.

- Beobachtet, was in dem Glas passiert.

- Nehmt sofort das Glas mit der Essig-Natron-Mischung und neigt es vorsichtig über das Glas mit der Kerze, so, als würdet ihr den Inhalt von einem Glas in das andere schütten wollen. Hierbei darf aber keine Flüssigkeit ins Teelicht-Glas fließen.

- Beobachtet, was mit der Flamme der Kerze passiert.

Schritt 3: Beobachtet was passiert

Beschreibt und skizziert eure Beobachtungen. Was passiert, wenn man Essig zu dem Natron gibt? Es fängt heftig zu schäumen an und es entstehen Bläschen.

Die Flamme der Kerze sollte erlöschen, obwohl scheinbar nur „Luft“ aus dem Glas mit der Essig-Natron-Mischung in das Glas mit der Kerze „geschüttet“ wurde.

Schritt 4: Erklärt das Ergebnis

Das Mischen von Essig und Natron führt zu einer chemischen Reaktion. Hierbei entsteht ein Gas, Kohlendioxid (CO2), und Wasser (H2O). Ein gleich großes Volumen des unsichtbaren Kohlendioxids ist schwerer als ein gleich großes Volumen Luft. Daher kann man es „schütten“. Gelangt das Kohlendioxid in das Glas mit der brennenden Kerze, sinkt es nach unten und verdrängt dort die sauerstoffhaltige Luft. Da ein Feuer ohne Sauerstoff nicht weiterbrennen kann, „erstickt“ Kohlendioxid somit die Flamme.

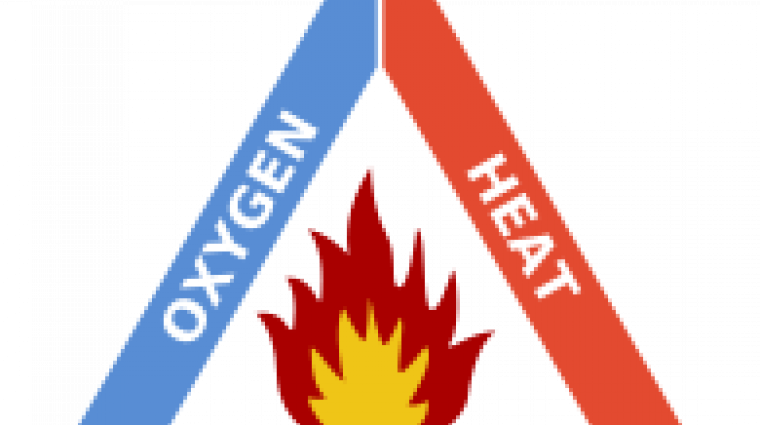

Es gibt verschiedene Sorten Feuerlöscher. Manche verbreiten Kohlendioxid – ihre Löschwirkung basiert dann auf demselben Prinzip wie in unserem Experiment: Kohlendioxid erstickt Flammen, indem es dem Feuer den Sauerstoff (O2) nimmt. Andere Feuerlöscher verbreiten ein Pulver oder einen Schaum, oder auch reines Wasser. Feuerlöscher mit Pulver unterbinden die Verbrennungsreaktion, u. a., indem das Pulver das Feuer erstickt. Wasser und Schaum löschen Flammen, indem sie die brennenden Materialien abkühlen und die Flammen ebenfalls ersticken. Der Feuerwehr ist das „Verbrennungsdreieck“ wohl bekannt: Sauerstoff, Wärme und brennbarer Stoff. Wenn diese drei Bedingungen zeitlich und räumlich erfüllt werden, brennt das Feuer. Nimmt man hingegen eine dieser Bedingungen weg, hier im Experiment den Sauerstoff, so erlischt das Feuer.

Eine detailliertere Erklärung und weitere Infos findest du in der Infobox.

Anmerkung: Du musst als Lehrperson nicht alle Antworten und Erklärungen bereits kennen. Es geht in dieser Rubrik „Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ vielmehr darum den Kindern die wissenschaftliche Methode (Frage – Hypothese – Experiment – Beobachtung/Fazit) näher zu bringen, damit sie lernen diese selbstständig anzuwenden. Ihr könnt die Antwort(en)/Erklärung(en) in einem weiteren Schritt gemeinsam in Büchern, im Internet oder durch Experten-Befragung erarbeiten.

Oft werfen das Experiment und die Beobachtung (Schritt 2 & 3) neue Fragen auf. Nimm Dir die Zeit auf diese Fragen einzugehen und Schritt 2 und 3 mit Hinblick auf die neugewonnenen Erkenntnisse und mit anderen Variablen zu wiederholen

Wieso kann man eine Kerze auspusten, ein größeres Feuer aber nicht? Wie löscht Wasser Feuer? Was braucht es, damit ein Feuer überhaupt brennt?

Autoren: Olivier Rodesch (SCRIPT), Marianne Schummer (SCRIPT), Michèle Weber (FNR), scienceRELATIONS (Insa Gülzow)

Konzept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Überarbeitung: Tim Penning, Thierry Frentz (SCRIPT), Michèle Weber (FNR)

Fotos: Yann Wirthor

Lade Dir diese Experimentbeschreibung als vollständigen Unterrichtsentwurf oder in Kurzfassung (ohne erweiterte Experimente, Ausflugsziele, und weitere zusätzliche Infos) als PDF Datei herunter.

Infobox

Ein Feuer ist eine chemische Reaktion, bei der Sauerstoff verbraucht wird und Kohlendioxid entsteht (Oxidation). Damit ein Feuer brennt, muss es genügend Hitze geben, brennbares Material und Sauerstoff. Fehlt eine der drei Komponenten, erlischt das Feuer. Das kann man sich beim Löschen zunutze machen. Du kannst mit den SchülerInnen besprechen, wie sie ein Lagerfeuer anzünden. Warum sind Papier und Anzünder hilfreich? Sie entzünden sich bei niedrigeren Temperaturen als das Holz, erreichen beim Verbrennen aber die Entzündungstemperatur von Holz. Warum werden die Holzscheite zerkleinert? So entsteht eine größere Oberfläche, an der Sauerstoff für die Verbrennungsreaktion zur Verfügung steht. Deshalb brennt dünnes Papier auch so gut.

Wenn das Lagerfeuer gelöscht werden soll, was können die SchülerInnen tun? Was haben die drei oben genannten Komponenten damit zu tun? Sie können z. B. Wasser auf das Feuer gießen, so wird die Hitze reduziert. Oder sie können das Holz auseinanderziehen und so noch unverbranntes Material von brennendem Material trennen. Mit dem Entzug von brennbarem Material wird manchmal versucht, Waldbrände zu löschen. Es wird dann eine Brandschneise um den Brand geschlagen, in der alles brennbare Material entfernt wird. Ein Lagerfeuer kann auch gelöscht werden, indem Erde darauf geschaufelt wird. Bei dieser Methode wird die Sauerstoffzufuhr gestoppt.

Die Wirkung von Feuerlöschern basiert auf zwei von den drei genannten Komponenten: der Reduktion der Hitze oder der Beendigung der Sauerstoffzufuhr. In unserem Experiment wurde dem Feuer die Sauerstoffzufuhr durch das Kohlendioxid entzogen.

Das Kohlendioxid haben wir durch eine chemische Reaktion von Natriumhydrogencarbonat und Essig hergestellt. Die chemische Formel für Natriumhydrogencarbonat (Natron) ist NaHCO3. Du kannst an der Formel erkennen, dass CO2 aus dieser Substanz bei einer chemischen Reaktion entweichen kann. Mit Säuren wie z. B. Essigsäure oder Zitronensäure reagiert Natriumhydrogencarbonat unter heftigem Aufschäumen u.a. zu Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasser (H2O). Aufgrund der Gasentwicklung wird Natron auch als Backtriebmittel in Backpulver verwendet.

CO2 ist ein Gas und hat eine größere Dichte als Luft. Das bedeutet, dass ein gleich groβes Volumen reines CO2 etwas schwerer ist als ein gleich groβes Volumen Luft und daher in einem Raum nach unten sinkt. Wenn man das Gas wie in unserem Experiment aus einem Glas in ein Glas mit einer brennenden Kerze gießt, fließt es in den unteren Bereich des Glases mit der Kerze. Hier verdrängt es die sauerstoffhaltige Luft und “erstickt“ somit die Flamme der Kerze. Die Luft, die uns umgibt, ist permanent in turbulenter Bewegung. Dadurch werden die CO2-Teilchen umhergewirbelt und gelangen auch in höhere Schichten. Das Gewicht der CO2-Teilchen reicht nicht aus, um sie dauerhaft am Boden zu halten.

Feuerlöscher sehen meist recht ähnlich aus – sie sind rot mit weißer Schrift und schwarzem Schlauch. Auch ihre grundsätzliche Funktionsweise ist ähnlich – ein Löschmittel entweicht durch ein Treibmittel unter Druck aus dem Metallgehäuse. Es gibt aber verschiedene Arten von Feuerlöschern, die sich in der Füllung unterscheiden und für verschiedene Arten von Feuern, sogenannte Brandklassen, geeignet sind. Bei einem Ölbrand in der Küche sollte man beispielsweise keinesfalls versuchen, diesen mit einem Wasserlöscher zu bekämpfen. Gießt man Wasser auf brennendes Öl, sinkt das schwerere Wasser unter das brennende Öl. In der Hitze siedet und verdampft das Wasser explosionsartig und reißt kleine Öl-Tröpfchen mit sich. Durch die vielen kleinen Öl-Tröpfchen hat sich die Oberfläche des Öls enorm vergrößert. An der vergrößerten Oberfläche findet dann mit dem Sauerstoff der Luft eine heftige Verbrennungsreaktion statt.

Im Handel sind häufig Pulverfeuerlöscher und Schaumfeuerlöscher erhältlich, da sie für viele Brandrisiken im täglichen Leben eingesetzt werden können. Die meisten Pulverfeuerlöscher enthalten ABC-Pulver. Sie können bei den Brandklassen A (z. B. Holz, Stroh, Kohle, Papier), B (z. B. Benzin, Alkohol, Erdöl, Kunststoffe) und C (z. B. Methan, Propan, Wasserstoff) eingesetzt werden. Das Pulver wirkt antikatalytisch, d.h. es unterbricht die Verbrennungsreaktion. ABC-Pulver besteht aus vermahlenem Ammoniumphosphat und Ammoniumsulfat. Wird ABC-Pulver bei Bränden der Brandklasse A eingesetzt, schmilzt das Pulver auf der Oberfläche des Brennguts und erstickt außerdem das Feuer. Auch Natriumhydrogencarbonat wird als BC-Löschpulver für die Brandklassen B und C eingesetzt. In diesem Fall beruht die Löschwirkung ebenfalls auf der Unterbrechung der Verbrennungsreaktion.

Ein Kohlendioxidlöscher ist für die Brandklasse B geeignet. Er hinterlässt nach dem Löschen keine Rückstände und ist daher insbesondere für die Bekämpfung von Bränden im Elektrobereich geeignet. Durch die schnelle Anreicherung der Luft mit CO2 kann die Anwendung für Menschen in geschlossenen Räumen gefährlich werden. Die Austrittstemperatur von CO2 aus dem Löscher liegt bei -70°C. Diese Löscher dürfen daher nicht auf Menschen gerichtet werden.

In einem Kohlendioxidlöscher befindet sich komprimiertes CO2, das über ein Druckventil austritt: das CO2 ist sowohl Löschmittel als auch Treibmittel. Pulver- und Schaumlöscher können entweder Kohlendioxid oder Stickstoff als Treibmittel enthalten. Sogenannte Dauerdruck-Feuerlöscher enthalten als Treibmittel komprimiertes Stickstoff-Gas, das bei der Betätigung des Hebels am Feuerlöscher zusammen mit dem Löschmittel austritt. Sie sind in der Anschaffung kostengünstiger, müssen aber sehr aufwendig gewartet werden. Auflade-Feuerlöscher sind mit separaten CO2-Patronen für die Treibmittelzufuhr ausgestattet, die sich innerhalb oder außerhalb des Metallgehäuses des Feuerlöschers befinden können. Bei Betätigung des Hebels strömt zunächst CO2-Gas in das Metallgehäuse mit dem Löschmittel und tritt dann zusammen mit dem Löschmittel durch das Druckventil aus. Auflade-Feuerlöscher sind kostspieliger in der Anschaffung, aber weniger aufwendig in der Wartung.

Schaumlöscher sind für die Brandklassen A und B zugelassen, manche darüber hinaus auch für die Brandklasse F (Speiseöl und -fett). Sie überziehen das Brandgut mit einem Film aus Schaum und stoppen so die Sauerstoffzufuhr. Brandklasse D (Metalle) werden mit speziellen Pulverlöschern bekämpft. Brandklasse E (Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen) wurde 1978 abgeschafft. Diese Brände können bei Einhaltung eines Sicherheitsabstandes mit allen gängigen Feuerlöschern bekämpft werden.

Das folgende Experiment kann als Einstieg ins Thema verwendet werden. Eine Kerze braucht Sauerstoff zum Brennen. Dies kannst Du verdeutlichen, indem du ein umgedrehtes Glas so über ein brennendes Teelicht stülpst, dass die Luftzufuhr für die Kerze unterbrochen ist. Nach kurzer Zeit, sobald der Sauerstoff unter dem Glas aufgebraucht ist, erstickt die Flamme – sie erlischt.

Besichtigung der lokalen Feuerwache in Eurer Gemeinde.

Im SciTeach Center können sich Lehrkräfte Info-, Experimentier- und Expositionsmaterial ausleihen und mit dem kinderzentrierten „forschend- entdeckenden“ Lernen vertraut machen. Das Zentrum bietet auch Weiterbildungen an.

Während unsere Rubrik darauf abzielt, den Kindern die naturwissenschaftliche Methode anhand einer Anleitung näher zu bringen, geht es beim Konzept vom kinderzentrierten forschend-entdeckenden Lernen darum, den Kindern selbst mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Du gibst als Lehrperson nur ein paar Materialien oder Fragen vor. Die Kinder entscheiden dann selbst, wofür sie sich interessieren oder was sie ausprobieren wollen. Als Lehrperson begleitest und unterstützt du sie dabei.

Im SciTeach Center soll das Kompetenzlernen im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet das SciTeach Center Lehrkräften die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Lehrkräften und dem wissenschaftlichen Personal des SciTeach Centers neue Ideen und Aktivitäten für ihren naturwissenschaftlichen Unterricht zu entwickeln. Durch diese Zusammenarbeit soll auch das Vertrauen in den eigenen Unterricht gestärkt und mögliche Ängste gegenüber freiem Experimentieren abgebaut werden. Betreut werden die Veranstaltungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Luxemburg sowie von Lehrkräften.

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.