© FNR/Yann Wirthor

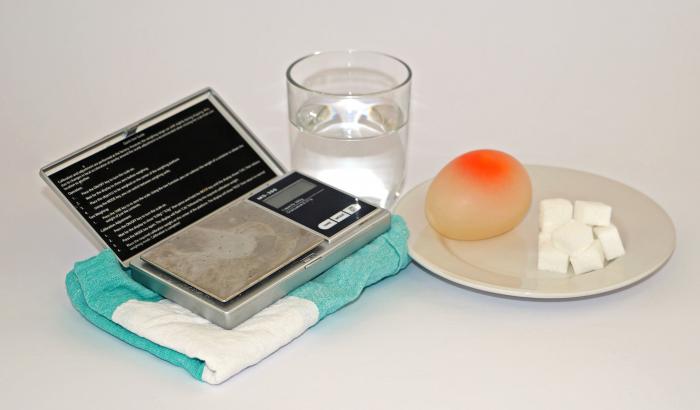

Benötigtes Material

Zyklus: 2 - 4

Dauer: 20 – 50 Minuten Vorbereitung. Das Verdunsten dauert, je nach Wassermenge und Raumtemperatur, einige Stunden oder einen Tag.

Benötigtes Material

- Kochsalz

- Wasser

- Glas

- Löffel

- Waage

- kleine Schale/Schüssel (am besten aus Glas)

- Heizung oder Sonne

Das aufgelistete Material reicht für ein einzelnes Experiment. Je nach Vorgehensweise (Anzahl der Kinder, Einzel- oder Gruppenarbeit, o.ä.) musst du die angegebenen Mengen anpassen.

Sicherheitshinweise

Dieses Experiment ist ungefährlich

Praktische Tipps

Da das Salzwasser bei Raumtemperatur oder auf der Heizung eher langsam verdunstet, könnt ihr das Salzwasser auch auf der Kochplatte erhitzen, so dass es verdampft. Das geht schneller.

Für eine andere schnelle Alternative benötigst du schwarzes Tonpapier und eine Pipette. Gib jeweils einen Tropfen Salzwasser mit der Pipette auf das Papier und lass es (bevorzugt) an einem warmen Ort stehen. Auch hier verdunstet das Wasser und lässt das Salz zurück.

Hast du weitere praktische Tipps, kannst du uns hier kontaktieren.

Zum Konzept dieser Rubrik: Wissenschaftliche Methode vermitteln

Die Rubrik „Ideen für naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ wurde in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) ausgearbeitet und wendet sich hauptsächlich an Lehrkräfte der Grundschule. Das Ziel der Rubrik ist es, Dich als Lehrperson mit kurzen Beiträgen dabei zu unterstützen, naturwissenschaftliche Methoden zu vermitteln. Hierzu ist es nicht nötig, dass du bereits alles über das jeweilige Naturwissenschafts-Thema weißt. Sondern vielmehr, dass du ein Umfeld schaffst, in dem die Kinder experimentieren und beobachten können. Ein Umfeld, in dem die Kinder lernen Fragen und Hypothesen zu formulieren, Ideen zu entwickeln und durch Beobachtung Antworten zu finden.

Wir strukturieren unsere Beiträge daher auch immer nach demselben Schema (Frage, Hypothese, Experiment, Beobachtung/Fazit)*, wobei das Experiment entweder selbständig in der Klasse durchgeführt wird oder durch Abspielen eines Videos vorgezeigt wird. Dieses Schema kann eigentlich für alle wissenschaftlichen Themen angewendet werden.

Mit dem Hintergrundwissen liefern wir weiterführende Erklärungen, damit sich interessierte Lehrkräfte informieren können und aufkommende Fragen beantworten können. Außerdem besteht so die Möglichkeit, dass die Kinder selbständig auf science.lu die Erklärung recherchieren.

Wir hoffen, dass unsere Beiträge hilfreich sind und von dir in der Schule genutzt werden können. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen und sind gerne bereit, unsere Beiträge stetig zu optimieren. Hier kannst du uns kontaktieren.

*In der Praxis läuft der wissenschaftliche Prozess nicht immer so linear ab. Der Einfachheit halber gehen wir in dieser Rubrik jedoch immer linear vor.

Letzte Aktualisierung: 05.03.2024

Ablauf

Um dich mit dem Ablauf und dem Material vertraut zu machen, ist es wichtig, dass du das Experiment im Vorfeld einmal durchführst.

Möchtest du die Kinder das Experiment dokumentieren lassen? Am Ende dieses Artikels (über der Infobox) findest du ein Forschertagebuch (zwei A4 Seiten), welches die Kinder hierfür nutzen können.

Schritt 1: Stellt eine Frage und formuliert Hypothesen

Die Frage, die ihr euch in dieser Einheit stellt, lautet:

Wie kann Salz aus Meerwasser gewonnen werden?

Möglicher Einstieg:

Stelle den Kindern zunächst folgende Fragen:

- Was ist Salz? (Mögliche Antworten: ein Gewürz, weiße Körner, ein Kristall …)

- Wo kommt Salz her? (Mögliche Antworten: aus dem Meer, aus einer Fabrik, aus den Felsen …)

Leite dann zur zentralen Frage über: Wie kann Salz aus Meerwasser gewonnen werden?

Lasse die Kinder Hypothesen (Behauptungen, Vermutungen) aufstellen. Zeichnet und notiert eure Vorschläge. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen. Die richtige Antwort ist hier nebensächlich. Es geht vielmehr darum, Ideen zu entwickeln und herauszufinden, was die Kinder bereits wissen.

Ihr könnt auch einen Teelöffel Salz in einem Glas Wasser auflösen. Was stellt ihr fest? Könnt ihr das Salz noch sehen? Du kannst die Kinder auch ein wenig (!) Salzwasser kosten lassen. Können sie das Salz noch schmecken? Das Salz ist unsichtbar, aber noch vorhanden (man schmeckt es). Es ist im Wasser aufgelöst. Wie könnte man das Salz jetzt wieder vom Wasser trennen?

Mögliche Hypothesen:

- Das Wasser sieben.

- Das Wasser stehen lassen, damit das Salz sich auf dem Boden absetzt.

- Das Wasser verdunsten lasse. (Diese Hypothese überprüft ihr im Experiment).

- …

Schritt 2: Führt das Experiment durch.

Um herauszufinden, wie aus Meerwasser Salz gewonnen werden kann, lasst ihr Salzwasser verdunsten*. Das Salzwasser ersetzt in diesem Experiment das natürliche Meerwasser. Stelle dieses im Vorfeld her, indem du 35 g Kochsalz in 1l Wasser auflöst (es geht schneller mit warmem Wasser) oder 3,5g Kochsalz in 100 ml Wasser. So entsteht eine 3,5%ige Salzwasserlösung. Dieser Salzgehalt entspricht dem Wasser im Atlantik.

* Natürlich verdunstet nur das Wasser. Das Salz bleibt in der Schüssel zurück, wie ihr später beobachten werdet. Aber darauf sollen die Kinder selbst kommen, durch ihre Beobachtungen.

Gehe folgende Schritte gemeinsam mit den Kindern durch, aber lasse sie das Experiment selber durchführen:

- Gebt etwas Salzwasser in eine Schale.

- Stellt die Schale auf die Heizung (oder in die Sonne).

- Kontrolliert in regelmäßigen Zeitabständen (1 Stunde, mehrere Stunden, 1 Tag, etc.), bis das Wasser komplett verdunstet ist.

Schritt 3: Beobachtet was passiert.

Welches Ergebnis können die Kinder feststellen? Ab wann ist ein Ergebnis erkennbar? Was passiert mit dem Wasser? Was passiert mit dem Salz? Vergleicht das Salz in der Schale/Schüssel mit dem in der Packung.

Lasse die Kinder die Ergebnisse diskutieren und aufschreiben bzw. zeichnen.

Schritt 4: Erklärt das Ergebnis.

Durch die Wärme auf der Heizung oder die Wärme der Sonne verdunstet das Wasser. Das zuvor im Wasser gelöste Salz bleibt auf dem Boden der Schale in Form von Kristallen zurück.

Aus dem Meer wird Salz in sogenannten Meerwassersalinen gewonnen. Das Wasser fließt langsam von einem großflächigen Becken zum nächsten, tiefer gelegenen Becken. Durch Sonneneinstrahlung und Wind verdunstet das Wasser – dieser Verdunstungsprozess ist dem Verdampfen ähnlich, das eintritt, wenn Wasser gekocht wird, spielt sich aber langsamer und unterhalb des Siedepunkts ab.

Eine detailliertere Erklärung und weitere Infos findest du in der Infobox.

Anmerkung: Du musst als Lehrperson nicht alle Antworten und Erklärungen bereits kennen. Es geht in dieser Rubrik „Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ vielmehr darum, den Kinder die wissenschaftliche Methode (Frage – Hypothese – Experiment – Beobachtung/Fazit) näher zu bringen, damit sie lernen diese selbstständig anzuwenden. Ihr könnt die Antwort(en)/Erklärung(en) in einem weiteren Schritt gemeinsam in Büchern, im Internet oder durch Experten-Befragung erarbeiten.

Oft werfen das Experiment und die Beobachtung (Schritt 2 & 3) neue Fragen auf. Nimm dir die Zeit, auf diese Fragen einzugehen und Schritt 2 und 3 mit Hinblick auf die neugewonnenen Erkenntnisse und mit anderen Variablen zu wiederholen.

Autor: Yves Lahur (SCRIPT), Michelle Schaltz (FNR), Insa Gülzow (scienceRelations)

Cover-Foto: FNR/Yann Wirthor; Experiment-Fotos: FNR

Konzept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Überarbeitung: Marianne Schummer, Olivier Rodesch, Thierry Frentz, Tim Penning (SCRIPT), Michele Weber (FNR)

Lade Dir diese Experimentbeschreibung vollständig oder in Kurzfassung als PDF Datei herunter.

Infobox

Festes Salz besteht aus Salzkristallen. Wenn Salz in Wasser gelöst wird, zerfällt es in winzige Teilchen – sogenannte Ionen. Jedes dieser Teilchen ist von Wassermolekülen umgeben, die verhindern, dass sich die Ionen wieder zu Salz verbinden. In Wasser gelöstes Salz ist für das menschliche Auge unsichtbar. Man kann das Salz im Wasser schmecken, aber nicht sehen. Wird Salzwasser über den Siedepunkt des Wassers (100°C) erhitzt, verdampft das Wasser und die gelösten Ionen fügen sich wieder zu festen Salzkristallen zusammen. Salz ist bei Zimmertemperatur fest, schmilzt bei 801 °C und wird erst bei 1413 °C gasförmig.

Aus dem Meer wird Salz in sogenannten Meerwassersalinen gewonnen. Das Wasser fließt langsam von einem großflächigen Becken zum nächsten, tiefer gelegenen Becken. Durch Sonneneinstrahlung und Wind verdunstet das Wasser – dieser Verdunstungsprozess ist ähnlich wie das Verdampfen, spielt sich aber langsamer und unterhalb des Siedepunkts ab. Durch die Verdunstung verringert sich der Wasseranteil, während gleichzeitig der Salzgehalt im verbleibenden Wasser so lange steigt, bis die Zahl der Wasserteilchen nicht mehr ausreicht, um die Salz-Ionen voneinander zu trennen. Das Salz fällt aus und sinkt auf den Boden der Becken. In Europa gibt es Meerwassersalinen beispielsweise in der Bretagne.

Im Atlantik beträgt der Gewichtsanteil von Salz im Wasser ca. 3,5 Prozent, in der Ostsee 0,8 Prozent, in der Nordsee 3,0 Prozent und im Toten Meer 28 Prozent. Das Salz gelangt auf zwei Wegen ins Meereswasser. Salz wird aus den Gesteinen am Meeresgrund gelöst, oder es wird durch die Flüsse ins Meer getragen. Der Salzgehalt in Flüssen ist allerdings so gering, dass man ihn nicht schmecken kann. Wenn das Wasser im Meer verdunstet, bleibt das Salz zurück. An Stellen, wo viel Wasser verdunstet, aber wenig Wasser nachfließt und es wenig regnet (beispielsweise am Toten Meer) ist der Salzgehalt höher als an Stellen, wo viel Wasser in die Meere fließt, wie an Flussmündungen. Der Salzgehalt im Meer sinkt wieder durch Ablagerungen. Wenn ein salziges Gewässer vollständig austrocknet, entstehen sogenannte Salzseen, wie beispielsweise die Große Salzwüste im Südwesten des Großen Salzsees in den USA, nach dem Salt Lake City benannt wurde. Bislang ist unklar, ob der Salzgehalt in den Meeren über die Zeit ansteigt oder absinkt, da Messungen erst seit ca. 100 Jahren vorgenommen werden und dieser Zeitraum viel zu kurz für eine klare Aussage ist.

In der Chemie bezeichnet man alle Verbindungen aus einem Metall und einem Nichtmetall als Salz. Kochsalz besteht aus dem Metall Natrium und Chlor, einem Nichtmetall. Im Meerwasser befinden sich auch Salze, die nicht wie gewöhnliches Kochsalz aus Natrium und Chlor bestehen, sondern beispielsweise aus dem Metall Magnesium und Chlor oder aus dem Metall Kalium und Chlor.

Kondensation: Fangt das verdunstete Wasser mit Hilfe einer Glasscheibe, die sich über der Schüssel befindet, auf. Das verdunstete Wasser kondensiert an der Glasfront. Wenn ihr die Glasscheibe in einem Winkel anbringt, tropft das verdunstete Wasser entlang der Scheibe herunter. Setzt an der untersten Scheibenkante einen Behälter an, um das Wasser aufzufangen.

Mikroskopie: Beobachtet die Salzkristalle mit dem digitalen WiFi- oder USB-Mikroskop.

Meerwasser ist nicht gleich Meerwasser (siehe auch dazu Hintergrundwissen in der Infobox): Was passiert, wenn ihr Salzwasser mit einer geringeren/höheren Salzkonzentration verwendet? Wie viel Salz könnt ihr in Wasser auflösen? Klappt das auch mit Zucker? Testet es aus! Macht die Temperatur des Wassers einen Unterschied? (1l Wasser löst bei 20 °C ca. 357 g Salz, aber fast 2000 g Zucker. Ein Liter Wasser löst bei 100 °C nur wenige Gramm Salz mehr, nämlich 391 g. Bei Zucker verdoppelt sich die Löslichkeit: ein Liter Wasser löst bei 100 °C doppelt so viel Zucker wie bei 20 °C, nämlich über 4000 g.) Auch die Dauer des Verdunstens hängt von der Umgebungstemperatur (oder der Temperatur des Heizkörpers) ab. Was passiert, wenn ihr den Heizkörper ausschaltet oder ihn wärmer (Stufe 5) oder kälter (Stufe 3) einstellt?

Die Robbesscheier in Munshausen bietet u. a. pädagogische Aktivitäten zum Thema (gesunde) Ernährung an, die als Erweiterung zu diesem Experiment dienen können. Hier findest du die Kontaktdaten, um dich über die Angebote zu informieren:

Tel: (00352) 92 17 45 1

Email: info@touristcenter.lu

Webseite: http://www.robbesscheier.lu

Hier findest du weitere Links zu Wissenschaftskommunikatoren und Workshop-Anbietern.

Bietet Deine Institution auch pädagogische Aktivitäten in diesem Bereich an und möchtest du auf science.lu verlinkt werden? Dann nimm bitte hier Kontakt mit uns auf.

Im SciTeach Center können sich Lehrkräfte Info-, Experimentier- und Expositionsmaterial ausleihen und mit dem kinderzentrierten „forschend- entdeckenden“ Lernen vertraut machen.

Während unsere Rubrik darauf abzielt, den Kindern die naturwissenschaftliche Methode anhand einer Anleitung näher zu bringen, geht es beim Konzept vom schülerzentrierten forschend-entdeckenden Lernen darum, den Kindern selbst mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Du gibst als Lehrperson nur ein paar Materialien oder Fragen vor. Die Kinder entscheiden dann selbst, wofür sie sich interessieren oder was sie ausprobieren wollen. Als Lehrperson begleitest und unterstützt du sie dabei.

Im SciTeach Center soll das Kompetenzlernen im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet das SciTeach Center Lehrkräften die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen und dem wissenschaftlichen Personal des SciTeach Centers neue Ideen und Aktivitäten für ihren naturwissenschaftlichen Unterricht zu entwickeln. Durch diese Zusammenarbeit soll auch das Vertrauen in den eigenen Unterricht gestärkt und mögliche Ängste gegenüber freiem Experimentieren abgebaut werden. Betreut werden die Veranstaltungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der Universität Luxemburg sowie von zwei Lehrpersonen.

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.