SKIN & FNR

Video der "Ziel mir keng!"-Episode

„Ziel mir keng!“ wird sonntagabends nach dem „Wëssensmagazin Pisa“ auf RTL Tëlee ausgestrahlt. Du kannst Dir die Folgen aber auch auf RTL Play und auf dem YouTube-Kanal science.lu ansehen: https://www.youtube.com/user/scienceluxembourg.

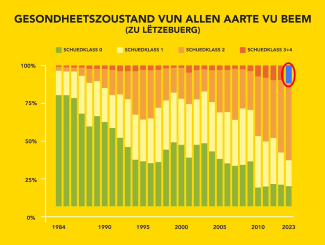

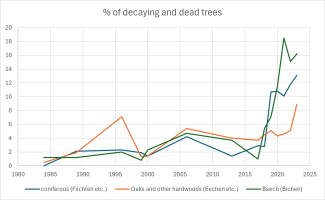

1984 waren noch rund 80 % der Bäume in unseren Wäldern gesund. 2023 nur noch knapp 15 %!

Krass, oder? 73 % der Bäume zeigen Anzeichen von Schäden oder Stress. Und 12 % sind stark beschädigt oder bereits gestorben.

Entwicklung des Gesundheitszustands der Wälder in Luxemburg. Quelle: Inventaire phytosanitaire des forêts 2023 (ANF)

Besonders markant sind die letzten 5 Jahre. Ab 2019 hat sich der Gesundheitszustand drastisch verschlechtert.

Wie der Gesundheitszustand unserer Wälder gemessen wird

Um den Gesundheitszustand des Waldes zu ermitteln, wird seit 1984 in Luxemburg jährlich eine Stichprobe aus dem Netz europäischer Beobachtungsflächen erhoben. Das ist ein systematisches Netz von 51 Beobachtungsflächen im Raster von 4 x 4 km, sowohl in öffentlichen wie in privaten Wäldern. Auf diesen Flächen wurden für den Zustandsbericht 2023 insgesamt 1.176 Bäume von Fachleuten bewertet. Erfasst werden dabei:

- Der Kronenzustand (v. a. Blatt-/Nadelverlust)

- Absterbeerscheinungen, Pilzbefall, Rinden- und Holzanomalien

- Waldtyp, Höhenlage, Exposition, Standortbedingungen

Jeder untersuchte Baum wird in eine von fünf Zustandskategorie eingeordnet. (0 = Bäume ohne Schäden; 1 = leicht gestresste oder geschädigte Bäume; 2 = mittelmäßig gestresste oder geschädigte Bäume; 3 = stark gestresste oder geschädigte Bäume; 4 = tote Bäume). Die Daten fließen in internationale Vergleichsstudien ein, etwa im Rahmen von ICP Forests, einem EU-Programm zur Überwachung der Waldgesundheit.

Quelle: ANF

Woher kommt das? Und was können wir dagegen unternehmen?

Der Wald ist für viele Menschen ein Ort der Ruhe und Erholung. Er hilft aber auch, unser Klima zu regulieren, bietet vielen verschiedenen Tieren und Pflanzen ein Zuhause und ist eine wertvolle Ressource für nachhaltiges Baumaterial. Wird das aber auch in Zukunft noch so sein? In unserer neuen Ziel mir keng!-Episode haben wir den aktuellen Zustand und die Zukunft unserer Wälder etwas näher unter die Lupe genommen.

Bei dieser Folge wurden wir unterstützt von Martine Neuberg, Leiterin der Abteilung „Wälder“ der Naturverwaltung.

Foto: Martine Neuberg (ANF)

Wenn du detailliertere Infos zum Thema erhalten möchtest, interessiert dich vielleicht unser Artikel auf science.lu:

Wie viel Waldfläche gibt es in Luxemburg?

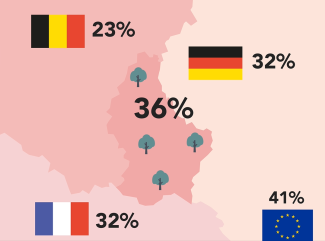

Vor ein paar Tausend Jahren, als es noch nicht viele Menschen gab, war in unseren Gegenden nahezu die gesamte Fläche mit Wald bedeckt. Heute sind es in Luxemburg nur noch ca. 36 %.

Das ist etwas mehr als in unseren Nachbarländern Frankreich und Deutschland, ein gutes Stück mehr als in Belgien, liegt aber dennoch unter dem europäischen Durchschnitt von 41 %.

Fläche, die in Luxemburg und in unseren Nachbarländern mit Wald bedeckt ist, ausgedrückt in Prozent. Quellen: UNFCCC (2023); BLEH (2022); FBW (2024); MASA (2025); EC (2022)

Im Laufe der Jahre ist ein großer Teil des Waldes dem Menschen zum Opfer gefallen. Hauptsächlich weil wir Platz für Städte, Dörfer und die Landwirtschaft benötigen.

Und vom Wald, der jetzt noch übrig bleibt, ist jetzt auch noch ein Großteil gestresst, geschädigt oder sogar bereits tot.

Am schlechtesten sieht es derzeit bei den Buchen aus. Hier konnte bei den 2023 untersuchten Bäumen erstmalig keiner in die Kategorie ohne Schäden eingeordnet werden. Bei den Eichen und anderen Laubbäumen ist die Situation ähnlich, auch wenn hier noch 10 % ohne Schaden sind. Der Zustand der Nadelbäume scheint sich zu stabilisieren.

Wie schlimm ist das? Schauen wir uns zunächst einmal an, wieso die Wälder überhaupt wichtig sind.

Wieso ist der Wald wichtig?

Der Wald hat hauptsächlich drei Funktionen.

- Er ist Nutzfläche – hauptsächlich um Holz zu gewinnen, das wir z. B. zum Heizen oder zum Bauen verwenden. Hier spielt der Wald eine wirtschaftliche Rolle.

- Er ist aber auch ein Erholungsraum – es ist wissenschaftlich gut belegt, dass der Wald eine positive Wirkung auf unser Wohlbefinden hat.

- Und last but not least hat der Wald auch eine wichtige Schutzfunktion!

Der Wald spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Über die Fotosynthese ziehen Bäume CO2 aus der Atmosphäre und wandeln diesen mithilfe von Wasser in Zucker und Sauerstoff um.

Das CO2 aus der Luft wird demnach im Holz in Form von Kohlenstoff gebunden. Je weniger gesunde Bäume es gibt, umso weniger CO2 wird gebunden.

Ein Hektar Wald in Luxemburg kann pro Jahr ca. 10 Tonnen CO2 binden. Zum Vergleich: Aktuell liegen die CO2-Emissionen für Luxemburg im Durchschnitt bei ungefähr 13 Tonnen pro Person pro Jahr!

Außerdem sorgen Wälder für lokale Abkühlung. Da Wälder viel Feuchtigkeit enthalten, findet hier ständig eine Verdampfung statt, die dem Umfeld Wärme entzieht. Bestimmt ist dir schon aufgefallen, wie herrlich kühl es im Sommer in einem Wald ist!

Die Wälder tragen aber z. B. auch dazu bei, unser Trinkwasser und die Luft zu filtern.

Je nach Waldart bildet ein Hektar Wald pro Jahr zwischen 80.000 und 160.000 Kubikmeter neues Grundwasser. Und pro Hektar filtern Wälder pro Jahr bis zu 50 Tonnen Ruß und Staub aus der Luft.

Und im Ökosystem Wald lebt eine ganze Reihe von Lebewesen, die ganz spezifisch an dieses Umfeld angepasst sind und ausschließlich dort leben können. Die Wälder sind demnach auch wichtig für die Artenvielfalt.

Werden die Wälder immer mehr beschädigt, haben wir gleich mehreren Ebenen Probleme: Wir verlieren Baumaterial, wirtschaftliches Erbe, Erholungsraum und ein wichtiges Ökosystem im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust von Artenvielfalt.

Was sind aber eigentlich die Gründe dafür, dass unsere Wälder sterben?

Wieso geht es den Wäldern schlecht?

Der saure Regen stellt heute fast gar kein Problem mehr dar. Das war in den 80er-Jahren noch anders. Durch eine Reihe von Maßnahmen, z. B. Katalysatoren in den Autos, haben wird dieses Problem relativ gut in den Griff bekommen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Warnungen aus der Wissenschaft von der Politik aufgenommen wurden und zu einer Besserung geführt haben!

Heutzutage ist die Hauptursache der Klimawandel.

Durch den Klimawandel kommt es z. B. häufiger zu Trockenzeiten, die die Bäume schwächen oder kaputtmachen.

Durch den Wassermangel sind in den letzten Jahren mehr Bäume in den Wäldern gestorben, und besonders bei den Buchen, die auf schweren, lehmigen Böden wachsen, kam es zu hohen Schäden.

Gesundheitszustand: Vergleich der verschiedenen Baumarten Luxemburgs. Quelle: ANF (2023)

Klar, Trockenperioden hat es schon immer gegeben. Aber durch den Klimawandel beobachten wir in Luxemburg und an vielen anderen Orten, dass es halt, statistisch betrachtet, häufiger zu Extremwetter-Phänomenen kommt. Mehr dazu in unserem Ziel mir keng zum Thema Klimawandel in Luxemburg.

Außerdem überleben durch die wärmeren Winter Schädlinge wie der Borkenkäfer besser. Dieser hat vor allem bei Fichten in den vergangenen Jahren zu massiven Schäden geführt.

Es handelt sich hier um natürliche Feinde, die es schon immer gab. Entweder kommen die Bäume selbst damit klar, indem sie z. B. Harz produzieren, um den Käfer loszuwerden. Oder man kann durch eine gute Waldbewirtschaftung und -pflege den Schaden begrenzen.

In letzter Zeit kamen aber mehrere Effekte zusammen: Ist es zu trocken, kann der Baum nicht genügend Harz produzieren und sich nicht mehr ausreichend wehren. Problematisch ist auch besonders beim Borkenkäfer, dass in unseren Wäldern relativ viele Fichten stehen. In Luxemburg stellen sie eine der Hauptbaumarten dar, hinter den Buchen und den Eichen.

Verteilung der Baumarten in Luxemburg. Quelle: IFL2 (ANF, 2009-2011)

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Fichten gepflanzt, häufig auch in Monokulturen, da sie schnell nachwachsen und gut in der Holzwirtschaft genutzt werden können.

Aber auch der Zustand des Bodens spielt eine wichtige Rolle. Hier gibt es Hinweise darauf, dass der Boden zu viele Nitrate enthält, was u. a. auf Auto- und Industrieabgase sowie Dünger in der Landwirtschaft zurückzuführen ist, was eine Überdüngung zur Folge hat.

Die Bäume wachsen dann am Anfang zu schnell und es kommt zu einem Ungleichgewicht bei den Nährstoffen, was die Bäume langfristig z. B. anfälliger für Schädlinge macht.

Daneben spielen auch noch natürliche Prozesse, wie z. B. Alterungsprozesse. Die Bäume und unsere Wälder sind heute relativ alt.

Wie aber können wir die Wälder wieder gesund und fit für die Zukunft machen?

Welche Lösungen gibt es?

Wissenschaftler, Förster, Waldbesitzer, Naturschützer, Jäger, Verwaltungen und andere arbeiten daran, den Wald der Zukunft zu gestalten. Sie basieren sich hier zum Teil auf wissenschaftliche Evidenz.

Dabei stellt sich eine wichtige Frage: Welchen Wald wollen wir? Wie viel davon soll Nutzwald sein, wie viel soll wild bleiben?

Der Wald der Zukunft soll auf jeden Fall dem Klimaschutz dienen und resilienter sein – d. h. an das Klima der Zukunft angepasst sein.

Eine große Herausforderung besteht jedoch darin, dass wir nicht genau wissen, wie sich unser Klima denn jetzt verändern wird. Welche Bäume werden sich am besten eignen, wobei man bedenken muss, dass Bäume einige Hundert* Jahre alt werden können. Halbwegs verlässliche Klimaprognosen können aber kaum für eine so weit entfernte Zukunft gemacht werden.

Deshalb besteht ein allgemeiner Konsens, nicht nur auf eine oder wenige Baumarten zu setzen, sondern auf eine gewisse Diversität. Wenn wir verschiedene Baumarten anpflanzen, sind hoffentlich immer einige dabei, die überleben werden.

Außerdem soll der Stress für Wälder reduziert werden. Konkret heißt dies: Böden schützen, Wildbestände regulieren – da das Wild häufig junge Bäumen anknabbert – und andererseits nicht zu sehr in den Wald eingreifen: so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Um dies zu erreichen, sind Kompromisse nötig und man muss dynamisch bleiben. Zum Beispiel:

Wenn wir den Wald resilienter machen wollen, sind Eingriffe erforderlich. Für diese Eingriffe kann man aber auch Gelegenheiten nutzen, die durch Schäden entstehen. Beschädigte Bäume können entfernt und durch eine größere Vielfalt an Arten, die besser zum Standort passen, ersetzt werden.

*Im Ziel mir keng!-Video sagen wir irrtümlicherweise, das Bäume "bis zu 200 Jahre'" alt werden. Das trifft für die meisten Bäume zu, die für forstwirtschaftliche Zwecke gepflanzt werden. Bäume können auf natürliche Weise aber auch älter werden. Luxemburgs ältester Baum wird auf rund 500 Jahre alt geschätzt. Es handelt sich dabei um eine Eiche, die in Altrier steht.

Die Folge wurde von Michèle Weber und Jean-Paul Bertemes (FNR) präsentiert.

Fazit

Unseren Wäldern geht es schlecht. Das ist nicht gut ... Und eines ist sicher: Die Wälder der Zukunft werden andere sein als unsere heutigen!

Noch können wir etwas unternehmen, damit es dem Wald hoffentlich irgendwann wieder besser geht. Dafür ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie schützenswert dieser Lebensraum ist – als Erholungsraum, als Nutzraum, als Schutzraum – für unser Klima, für die Artenvielfalt, für saubere Luft und sauberes Trinkwasser und vieles mehr.

Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt, dann lest unseren ausführlicheren Artikel auf science.lu:

Autoren: Michèle Weber, Jean-Paul Bertemes (FNR)

Präsentation: Michèle Weber, Jean-Paul Bertemes (FNR)

Fact Checking und Beratung: Martine Neuberg (ANF)

Video und Illustrationen: SKIN

Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Infobox

Inventaire phytosanitaire des forêts 2023 (ANF).

https://www.privatbesch.lu/files/93758.pdf

https://unfccc.int/documents/627747; Abschnitt 6.1.3.4 Surface statistics according to LULUCF categories auf Seite 533

https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/vierte-bundeswaldinventur.html

FBW – PanoraBois 2024 via https://srfb.be/informations-sur-les-forets/les-forets-de-belgique/

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_statistics

https://environnement.public.lu/fr/natur/forets/L_Inventaire_Forestier_National.html

https://ihrs.ibe.med.uni-muenchen.de/team/wiss_mitarbeiter/immich/friedmann2018_heilwirkung_wald.pdf

Park, B.J. et al (2010), The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): Evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environ. Health Prev. Med. 2010, 15, 18-26.

Song C. et al. (2013), Physiological and psychological effects of walking on young males in urban parks in winter. J Physiol Anthropol. 2013;32:18.

Ulrich R.S. et al. (1991), Stress recovery during exposure to natural and urban environments. J Environ Psychol. 1991;11:201-230.

Kim, W. et al. (2009): The effect of cognitive behavior therapy-based psychotherapy applied in a forest environment on physiological changes and remission of major depressive disorder. Psychiatry investigation 6 (4), S. 245-254.

Li, Q. et al (2009), Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function. International journal of immunopathology and pharmacology 22 (4), S. 951-959.

Kühn, S. et al, (2017), In search of features that constitute an "enriched environment" in humans: Associations between geographical properties and brain structure. Scientific Reports, 7: 11920. doi: 10.1038/s41598-017-12046

https://www.zeit.de/wissen/2025-04/deutscher-wald-klimawandel-nicole-wellbrock-krisenpodcast

Inventaire phytosanitaire des forêts 2023 (ANF).

https://www.privatbesch.lu/files/93758.pdf

https://unfccc.int/documents/627747; Abschnitt 6.1.3.4 Surface statistics according to LULUCF categories auf Seite 533

https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/vierte-bundeswaldinventur.html

FBW – PanoraBois 2024 via https://srfb.be/informations-sur-les-forets/les-forets-de-belgique/

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_statistics

https://environnement.public.lu/fr/natur/forets/L_Inventaire_Forestier_National.html

https://ihrs.ibe.med.uni-muenchen.de/team/wiss_mitarbeiter/immich/friedmann2018_heilwirkung_wald.pdf

Park, B.J. et al (2010), The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): Evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environ. Health Prev. Med. 2010, 15, 18-26.

Song C. et al. (2013), Physiological and psychological effects of walking on young males in urban parks in winter. J Physiol Anthropol. 2013;32:18.

Ulrich R.S. et al. (1991), Stress recovery during exposure to natural and urban environments. J Environ Psychol. 1991;11:201-230.

Kim, W. et al. (2009): The effect of cognitive behavior therapy-based psychotherapy applied in a forest environment on physiological changes and remission of major depressive disorder. Psychiatry investigation 6 (4), S. 245-254.

Li, Q. et al (2009), Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function. International journal of immunopathology and pharmacology 22 (4), S. 951-959.

Kühn, S. et al, (2017), In search of features that constitute an "enriched environment" in humans: Associations between geographical properties and brain structure. Scientific Reports, 7: 11920. doi: 10.1038/s41598-017-12046

https://www.zeit.de/wissen/2025-04/deutscher-wald-klimawandel-nicole-wellbrock-krisenpodcast