(C) MOAST

"Unsere Instrumente erlauben es, Informationen über Proben zu bekommen, die man mit Instrumenten, die aktuell auf dem Markt sind, nicht erhalten kann", sagt Tom Wirtz.

Weltweit stellen sich viele Forscher Fragen über die Zusammensetzung der Materialien, an denen sie forschen, wie z.B. Computerchips, Reifen, Autofenster oder gar Bakterien. Doch oftmals gibt es keine Instrumente, die es erlauben, auf all die Fragen Antworten zu geben. Daher baut Tom Wirtz mit seiner Forschungsgruppe Instrumente, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Forscher angepasst sind - oder sie bauen bestehende Instrumente um.

Bilder im Nanobereich und gleichzeitig die Zusammensetzung des Materials liefern

"Unser Ziel besteht darin, neue Instrumente zu entwickeln, die es den Forschern erlauben, immer kleinere Dinge zu analysieren. Diese Instrumente sollen Bilder mit einer Auflösung im Nanometer-Bereich ermöglichen (1 Nanometer ist 100.000 mal kleiner als der Durchmesser eines Haares) und gleichzeitig die Zusammensetzung der Material-Probe bestimmen", sagt Tom Wirtz, Leiter der Forschungsgruppe am LIST (ehemals CRP Gabriel Lippmann).

Wie entsteht ein solches neues Instrument?

Zuerst brauchen die Forscher ein Konzept, wie diese Instrumente funktionieren sollen. Hierfür studieren sie z.B. was passiert, wenn man winzige Teilchen wie z.B. Ionen oder Elektronen auf eine Oberfläche schießt. Diese Erkenntnisse nutzen die Forscher dann, um eine charakteristische Antwort der Material-Probe zu erhalten. "Danach planen und bauen wir dann ein Instrument, das diese Antwort messen kann", sagt Tom Wirtz.

Hierzu werden eine ganze Reihe an Spezialisten in verschiedenen Bereichen wie Physik, Mechanik und Elektronik gebraucht. "Wenn wir dann alles zusammen geschraubt haben, kommt der spannende Moment wo wir die Instrumente testen und zeigen können, was man damit einzigartiges tun kann."

Instrumente weltweit beliebt

"Unsere Instrumente erlauben es, Informationen über Proben zu bekommen, die man mit Instrumenten, die aktuell auf dem Markt sind, nicht erhalten kann. Wir haben uns mit diesen Resultaten einen guten Ruf sowohl bei Forschern als auch bei Instrumentenherstellern auf der ganzen Welt erarbeitet. Aus diesem Grund werden unsere Geräte auch demnächst von bekannten Herstellern wie z.B. Zeiss verkauft", sagt Tom Wirtz.

Autor: Jean-Paul Bertemes, Tom Wirtz

Video: MOAST

Infobox

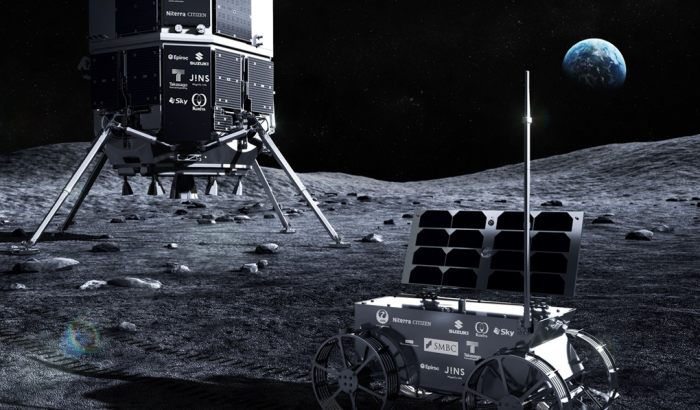

The new video series on science.lu: Meet some scientists in their everyday life and discover what their research is about.