© Universität Luxemburg

Eine der vielen Einsatzmöglichkeiten von Flüssigkristallschalen wären Fluchtwegmarkierungen an den Wänden von Gebäuden, die nur dann sichtbar wird, wenn die Temperatur bei einem Feuer einen bestimmten Grenzwert überschreitet.

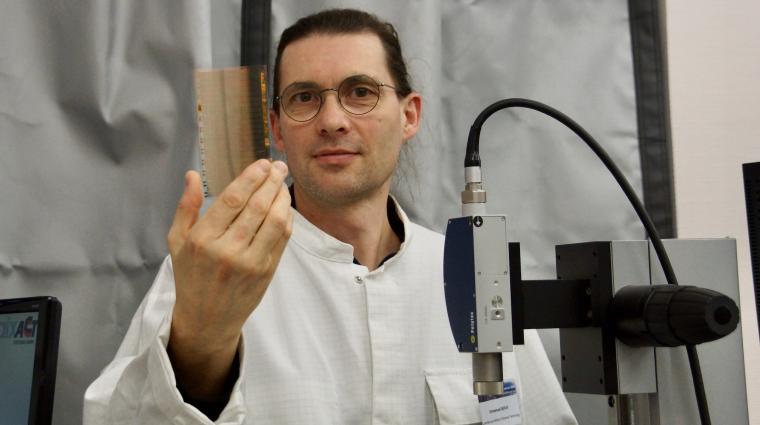

Flüssigkristalle, wie sie schon seit langem in Flachbildfernsehern verwendet werden, sind ein Material, das sich in einem Zustand zwischen fest und flüssig befindet. Prof. Jan Lagerwall und sein Team von der Forschungseinheit für Physik und Materialwissenschaften (Physics and Materials Science Research Unit [PHYMS]) an der Universität Luxemburg untersuchen seit mehreren Jahren die einzigartigen mechanischen und optischen Eigenschaften von Mikroschalen, die aus Flüssigkristallen hergestellt wurden.

Jetzt haben sie in multidisziplinärer Zusammenarbeit einen Artikel in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Advanced Materials“veröffentlicht, in dem sie die potenziell bahnbrechenden und zukunftsweisenden Anwendungen des Materials beschreiben. Sie könnten in neuartigen Sensoren zum Einsatz kommen, die auf Druck oder Hitze reagieren, oder als einzigartige Erkennungsmuster auf wertvollen Objekten angebracht werden.

Die Resultate entstanden aus einer Zusammenarbeit mit den IT-Wissenschaftlern Dr. Gabriele Lenzini und Prof. Peter Ryan vom Interdisciplinary Center for Security and Trust (SnT) der Universität sowie mit Mathew Schwartz, Assistenzprofessor am New Jersey Institute of Technology,

Kodierte Informationen auf Objekten anbringen

Flüssigkristallschalen, die nur Bruchteile von Millimetern messen und somit einfach auf Oberflächen aufgetragen werden können, verfügen über mehrere einzigartige Eigenschaften, die für Ingenieure nützlich sein können: Die Schalen können zum Beispiel in Muster arrangiert werden, die durch die Reflektion von Licht von Computern gelesen werden können, ähnlich wie ein QR-Code. So kann man kodierte Informationen auf Objekten anbringen. „Diese Muster können beispielsweise für die Steuerung autonomer Fahrzeuge oder den Einsatz von Robotern bei der Verarbeitung von Werkstücken in Fabriken eingesetzt werden.

Das könnte insbesondere für Indoor-Anwendungen von Bedeutung sein, bei denen GPS-Geräte nicht funktionieren“, erklärt Prof. Lagerwall. Die Schalen lassen sich so herstellen, dass sie nur bestimmte Wellenlängen von Licht reflektieren, wie beispielsweise Infrarotlicht, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Da die Flüssigkristallschalen das Licht „omnidirektional“ reflektieren, der Betrachter also unabhängig von seiner jeweiligen Position und dem Blickwinkel immer das gleiche Muster sieht, können die Muster sogar von sich bewegenden Objekten ausgelesen werden.

Als Drucksensoren in die Fingerspitzen von Robotern einsetzen

Die Schalen können zudem so hergestellt werden, dass sie ihre Struktur ändern, wenn sie bestimmten Einflüssen wie Druck, Hitze oder bestimmten Chemikalien ausgesetzt werden. Zusammen mit Computern, die diese Veränderungen erkennen und interpretieren können, lassen sich die Schalen als neuartige Sensoren nutzen. Zum Beispiel könnte man sie als Drucksensoren in die Fingerspitzen von Robotern einsetzen, um auf diese Weise eine Art Tastsinn zu erzeugen, was bislang in der Robotertechnik kaum möglich war.

Eine weitere Anwendung wären Fluchtwegmarkierungen an den Wänden von Gebäuden, die nur dann sichtbar wird, wenn die Temperatur bei einem Feuer einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Der große Vorteil dieser Sensoren besteht darin, dass sie passiv nur auf externe Einflüsse reagieren und unabhängig von Strom und Batterien funktionieren.

Mikromuster sind einzigartig und nicht nachzuahmen

Schließlich können Flüssigkristallschalen der Fälschungsbekämpfung dienen. Die Mikromuster, die entstehen, wenn mehrere Schalen zusammengefügt werden, sind einzigartig und nicht nachzuahmen. Die unkopierbaren Muster könnten als fälschungssichere Markierungen dienen, die an wertvollen Objekten wie Kunstgegenständen oder kostspieligen Pharmazeutika angebracht werden können. In Kombination mit kryptografischen Instrumenten könnte man ein System schaffen, das sicherstellt, dass Käufer oder Anwender anstatt einer billigen Fälschung das Original in den Händen halten.

Prof. Lagerwall verdeutlicht, dass die im Bericht skizzierten Ideen noch weiterer Forschung bedürfen: „Unsere Hoffnung ist, dass der Artikel zukünftige Forschungsarbeiten über Flüssigkristallmaterialien in eine neue Richtung lenken wird, die aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen Rechnung tragen.“

Autor: Universität Luxemburg

Foto: Universität Luxemburg