AdobeStock/almeera (image générée par IA)

L’aquaponie repose sur un mini-écosystème fermé où des poissons et des plantes utiles cohabitent.

La Terre est essentiellement constituée d’eau. Seuls quelque 30 % de la surface terrestre sont des terres émergées, environ 18 % [Ga1] sont en principe habitables et moins de 3 % sont utilisés pour l'agriculture. Il n'est donc guère étonnant que nos ancêtres aient enrichi leur alimentation avec des produits issus de l'eau. Ils ont aussi fait de la mer l'une des plus grandes sources d’alimentation pour l'être humain. La mer fournit depuis toujours de telles quantités de poisson et de fruits de mer qu’on l’a longtemps crue inépuisable. Mais, au milieu du siècle dernier, une prise de conscience a eu lieu. Et à partir de ce moment, la surexploitation des mers est devenue un sujet de discussion courant. Sur le plan nutritionnel, le poisson offre certains avantages que la viande ne peut égaler. Le poisson fournit des protéines que notre corps peut généralement assimiler plus facilement. Il contient aussi des acides gras polyinsaturés, dont certains, comme les oméga-3, sont indispensables à notre santé. Il en va de même pour d'autres organismes aquatiques qui enrichissent notre alimentation en partie depuis des millénaires ou qui pourraient le faire à l'avenir à l'échelle mondiale. Mais comment parvenir à un équilibre entre, d’un côté, une ressource clé pour notre alimentation et notre santé et, de l’autre, les dégâts environnementaux causés par la surexploitation ? C’est à cette question que s’attache ce quatrième article de notre série « L’alimentation de demain », en analysant comment les fleuves, les lacs, les océans et même les milieux aquatiques artificiels pourraient jouer un rôle central dans notre système alimentaire de demain.

En bref : la réponse se trouve-t-elle dans l'eau ?

- Depuis des millénaires, les milieux aquatiques contribuent à enrichir l'alimentation des êtres humains. Et cela s’est fait de manière durable pendant une très longue période.

- Avec l'industrialisation, l’exploitation des milieux aquatiques a explosé. Depuis, de gigantesques flottes de pêche dotées d’énormes chaluts de fond labourent les océans et causent des dégâts majeurs, comme la surpêche et la dégradation de l’environnement.

- Des concepts de pêche durable cherchent à éviter les excès de la pêche industrielle avec des labels comme gages de qualité. Mais ils font l'objet de critiques.

- Au-delà des poissons et des fruits de mer classiques, comme les crustacés, les seiches et les coquillages, les eaux abritent aussi des espèces exotiques présentant un grand potentiel nutritionnel. Les concombres de mer, les algues et les méduses en font partie.

- L’aquaculture (élevage contrôlé) peut contribuer à répondre à la demande de poisson sans épuiser les ressources marines. Elle cause toutefois aussi une série de problèmes — bien que des solutions existent déjà.

- L'aquaponie repose sur des communautés biologiques où les différentes espèces profitent les unes des autres et peuvent fournir plusieurs ingrédients savoureux pour notre alimentation.

- À côté des animaux aquatiques, les algues recèlent un énorme potentiel pour l'alimentation de demain. Elles peuvent servir non seulement de denrée alimentaire, mais aussi d’engrais, de produit de régénération des sols et de « produit anti-éructation » dans l’agriculture.

De l'artisanat à l'industrie

La consommation de produits de la mer fait probablement partie de l’humanité depuis ses origines. On a par exemple retrouvé des coquillages vieux de plus de 160 000 ans, qui avaient été ouverts à l’aide d’outils en pierre rudimentaires. Des restes de poissons pêchés en haute mer retrouvés dans des grottes datent de plus de 40 000 ans. Les découvertes le prouvent, les outils de pêche, comme les harpons ou les lances, étaient déjà utilisés à l'époque. Et au fil de l’histoire, d’innombrables autres outils sont venus s’y ajouter. Nos ancêtres se servaient de cannes à pêche, de filets et de nasses pour capturer leur nourriture dans les eaux.

Infobox

Quand on pense aux produits aquatiques, c’est certainement le poisson qui nous vient spontanément à l’esprit. En effet, c’est lui qui constitue la majeure partie des ressources alimentaires qu'offrent les milieux aquatiques. Mais il est loin d’être la seule source de protéines. En effet, les étangs, les fleuves, les lacs et les océans fournissent depuis la nuit des temps à l'homme ces animaux marins que nous regroupons sous le nom de fruits de mer. Cette catégorie englobe tout être aquatique qui ne fait pas partie des vertébrés. Il s'agit principalement d’escargots, d'oursins ou de coquillages. Mais les céphalopodes, comme les calamars et les seiches, ainsi que les crustacés, tels que les crevettes, les langoustes, les crabes et les homards, font aussi partie de cette catégorie. Outre le poisson et la viande, les mammifères marins ont été, et sont parfois encore, consommés dans certaines cultures. Les baleines, les morses et les phoques étaient depuis toujours des proies importantes pour les Esquimaux, qui regroupent les peuples autochtones du Grand Nord, tels que les Inuits, les Yupiks et les Iñupiat. Mais aussi des mammifères qui séjournent de manière temporaire ou permanente dans les eaux douces étaient et sont encore consommés. Dans l'Europe médiévale, le castor et la loutre, par exemple, ont été classés parmi les poissons afin qu'ils puissent être consommés pendant le carême sans provoquer la colère du dieu chrétien. De nos jours, ces pratiques ont disparu, et le castor comme la loutre sont des espèces protégées. Les milieux aquatiques offrent en outre une multitude d’autres ressources qui peuvent contribuer à une alimentation saine, durable et suffisante pour tous, telles que les algues, les concombres de mer ou les méduses. L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) regroupe ces ressources sous le nom « aliments bleus », comme vous pouvez le lire dans la section « Bien plus que du poisson et des crevettes ».

Mais peu importe ce qu'ils chassaient ou pêchaient, nos ancêtres le faisaient de façon durable, non pas par conviction morale, mais plutôt pour des raisons pratiques. D’une part, leur équipement ne permettait pas de réaliser d’énormes prises, et d’autre part, les moyens de conservation étaient limités. Il n’existait guère d’autre technique que de sécher, saler ou fumer les produits de la pêche. Mais ces deux facteurs ont changé au plus tard avec l'industrialisation. Quand les chemins de fer ont commencé à remplacer le cheval, les produits de la mer ont pu être acheminés beaucoup plus à l’intérieur des terres. L'invention des machines à glace et des réfrigérateurs a considérablement réduit les risques de détérioration. Parallèlement, des flottes de pêche motorisées ont pu labourer les océans munis d’immenses filets – et les prises n'ont cessé d'augmenter.

La pêche industrielle est source de problèmes

Le recours aux innovations techniques pour labourer les océans n’est pas sans conséquences. L’un des problèmes majeurs est la surpêche. Quand les prises dépassent la capacité de renouvellement d’une espèce, les stocks diminuent et finissent par s’épuiser. Quand beaucoup de jeunes poissons sont attrapés, c’est aussi problématique, car cela étouffe la génération suivante avant même qu’elle ne naisse. Et les prises accidentelles font aussi partie des aspects les plus critiqués de la pêche industrielle. Il s’agit de tous les autres animaux marins pris au piège dans les filets avec les espèces visées initialement. Il peut s'agir d'autres espèces de poisson, mais aussi de phoques, de dauphins, de requins, de tortues ou d'oiseaux marins. Il est interdit de ramener une grande partie de ces animaux à terre, et d’autres n'ont pas de valeur économique. Un nombre important d’animaux est relâché dans la mer et y meurt : selon les estimations, 1,7 million de poissons meurent chaque année dans l'UE en raison des prises accidentelles et des rejets en mer. Aux prises autorisées, déclarées et réglementées vient s’ajouter la pêche INDNR (illicite, non déclarée et non réglementée), estimée par Greenpeace à environ 20 % des quantités officiellement recensées. De telles atteintes massives à l'équilibre des espèces bouleversent l'ensemble de l’écosystème.

Infobox

En 1951, les prises mondiales des pêcheurs ont atteint environ 19 millions de tonnes. Leurs collègues ont pêché deux millions de tonnes supplémentaires dans les rivières, les lacs et les étangs. À peine 50 ans plus tard, la quantité de poisson pêchée dans les océans avait plus que quadruplé. En 1997, elle a atteint son maximum avec 86 millions de tonnes et fluctue autour de ce chiffre depuis lors. Depuis de nombreuses années déjà, les espèces les plus pêchées sont les anchois (Engraulis encrasicolus), le colin d’Alaska (Gadus chalcogrammus), également connu sous le nom de lieu d’Alaska, et la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis). Les harengs de l’Atlantique (Clupea harengus), les maquereaux (Scomber scombrus), les sardines (Sardina pilchardus et Sardinops sagax) et le cabillaud de l’Atlantique (Gadus morhua) sont également très prisés. La pêche en eau douce augmente aussi en permanence et atteint aujourd'hui environ 11 millions de tonnes. Au fil des décennies, la proportion de poissons issus de l’aquaculture a fortement augmenté. Alors qu'elle jouait un rôle marginal à l'échelle mondiale dans les années 1950, l’aquaculture fournit aujourd'hui quelque 87 millions de tonnes de poisson et de fruits de mer.

Certaines méthodes de pêche ont un impact similaire en détruisant les habitats sous-marins. Les chaluts de fond en sont un exemple. Ces immenses filets, qui peuvent atteindre 200 mètres de largeur et plus d'un kilomètre de longueur, descendent à plusieurs centaines de mètres jusqu'au fond marin. De lourdes poutres d'acier les maintiennent en place pendant que le navire les traîne. Les filets capturent non seulement tout ce qui est trop gros pour passer à travers leurs mailles, mais ils labourent véritablement les fonds marins, laissant de profondes cicatrices. Des chercheurs ont également constaté que ces filets libèrent les réservoirs de carbone organique enfouis dans les fonds marins. En effet, les restes d'animaux et résidus de plantes y sont enfermés depuis plusieurs millénaires et échappent ainsi au cycle du carbone. Les chaluts de fond viennent bouleverser ces couches. Les restes peuvent alors être décomposés par des micro-organismes et le dioxyde de carbone produit remonte à la surface. Plus de la moitié de ce gaz à effet de serre atteint l'atmosphère, accélérant ainsi le changement climatique. Les navires de pêche, eux aussi, ont un impact sur l'environnement. D'une part, les énormes moteurs diesel rejettent de grandes quantités de CO₂ et de polluants dans l'atmosphère. D'autre part, on estime qu'environ la moitié des déchets plastiques qui flottent dans les océans du monde proviennent des flottes de pêche. Les filets abandonnés, qui deviennent de pièges mortels pour la faune marine, posent un problème particulier.

Les solutions pour accroître la durabilité sont connues

Réduire la consommation de poisson et de fruits de mer constituerait certainement une solution évidente à une grande partie des problèmes mentionnés. Des appels en ce sens existent déjà çà et là. Cependant, tous les habitants de la planète n’ont pas le loisir de choisir librement leur alimentation selon leur conscience ou leurs envies. Dans beaucoup de pays en développement, les produits de la mer constituent une source vitale de protéines. Il faut aussi rappeler que, dans ces pays, de nombreux emplois dépendent directement de la pêche.

Bien entendu, il convient aussi de faire la différence entre la pêche de subsistance, les petites entreprises de pêche et les grandes flottes industrielles. Les problèmes que nous venons de décrire sont principalement imputables aux grandes flottes industrielles. Une solution potentielle s'offre à nous. Des mesures en faveur d'une pêche durable peuvent être mises en place grâce à des réglementations internationales et surtout à leur contrôle rigoureux. Mais que cela signifie-t-il concrètement ? Les méthodes de pêche utilisées ne doivent ni endommager ni détruire les habitats marins. Elles doivent aussi veiller à minimiser autant que possible les prises accessoires. Il faut également éviter la surpêche dans les différentes zones marines. Et il faut s’assurer que les jeunes poissons puissent atteindre l'âge de reproduction. Mettre en œuvre ces principes ne devrait pas être bien compliqué. L'Union européenne les a par exemple tous intégrés dans sa politique commune de la pêche. Mais pour qu’elles aient force de loi, les différents pays doivent agir.

Ce n'est pas toujours simple, car des intérêts très divers interviennent dans le processus décisionnel. À cela s'ajoutent, outre la protection des mers et des stocks de poissons, la défense du secteur de la pêche et la sauvegarde des emplois. Cependant, les lois et les règlements ne sont pas le seul levier pour rendre la pêche plus durable. Les consommateurs ont aussi un rôle à jouer en choisissant consciemment des produits issus de la pêche durable. Si la demande pour ces produits augmente, l'offre suivra selon les lois du marché, ce qui incitera les entreprises à se conformer aux normes de la pêche durable. Ces entreprises peuvent alors mieux rivaliser avec les « vendeurs à bas coût » qui négligent les critères de durabilité.

La décision d'achat doit être facilitée par des labels de qualité. Parmi les labels les plus connus figurent celui du MSC (Marine Stewardship Council), de l'ASC (Aquaculture Stewardship Council), le label bio européen pour l'aquaculture et le label Naturland. Ces labels font cependant régulièrement l'objet de critiques. L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace formule régulièrement des reproches à leur encontre. Au fond, les critiques portent surtout sur le fait que les labels sont jugés trop laxistes par les écologistes. Même si ces arguments sont fondés, ils risquent de nuire à la crédibilité générale des labels. Une partie des consommateurs pourrait certainement prendre conscience du problème et exiger des labels plus stricts auprès des autorités politiques. Mais, cela pourrait aussi entraîner une confusion, poussant une autre partie des consommateurs à ignorer totalement les labels de pêche lors de leurs achats.

Bien plus que du poisson et des crevettes

Même si les poissons et les fruits de mer constituent l’essentiel des ressources alimentaires aquatiques, ils sont loin d’être les seuls à mériter notre attention. En 2021, des chercheurs ont recensé près de 3 000 espèces aquatiques susceptibles d’enrichir notre alimentation et de fournir des nutriments essentiels. Outre les poissons, les crustacés, les calamars et les coquillages, la liste établie par les scientifiques comprend différents types de plantes aquatiques, d’algues, d’insectes et de concombres de mer. Les Nations unies partagent un avis similaire. La FAO a ainsi regroupé tous les aliments potentiels issus de l’eau sous le terme « aliments bleus » et œuvre désormais pour une « transformation bleue ».

Or, beaucoup de ces aliments ne sont pas si nouveaux, comme le montre une promenade devant les échoppes de rue ou les rayons bien fournis des supermarchés en Asie. Prenons par exemple les concombres de mer. Ces animaux en forme de saucisse apparentés aux oursins comptent près de 1 700 espèces qui peuplent les fonds marins jusque dans les profondeurs abyssales. Les plus petits ne mesurent qu'environ un millimètre. Les plus grands atteignent deux mètres et demi et dépassent aisément la taille d’un être humain.

Ils ne sont pas vraiment dotés d’un squelette. À la place, ils possèdent un tube de muscle qui traverse tout leur corps. Agissant comme des aspirateurs marins, certains concombres de mer ingèrent les sédiments du fond marin, en extraient tous les éléments nutritifs, puis rejettent le sable. D'autres filtrent le plancton de l'eau. Dans de nombreux pays asiatiques, ils sont depuis longtemps considérés comme une délicatesse. Même s’il faut peut-être un certain temps pour que les Européens s'habituent à leur apparence, ils constituent une source précieuse de protéines et fournissent des oligo-éléments essentiels.

Le « caviar de la mer » nous vient aussi d'Asie. C'est ainsi qu’on appelle le raisin de la mer (Caulerpa lentillifera), une algue qui forme de petites perles remplies d'eau salée. En plus des protéines et des acides gras insaturés, il démarque par des métabolites secondaires comme les antioxydants. Consommé cru, il enrichit depuis longtemps la cuisine en Chine, au Japon et au Vietnam. Chez nous, il n’est cependant pas encore reconnu comme un aliment.

À guache : Concombre de mer (Holothuria floridana ; photo : seanpmyers via Wikimedia Commons). À droite : raisin de la mer (photo : djpmapleferryman via Wikimedia Commons).

Les méduses, que nous percevons généralement comme des nuisances pendant nos vacances bien méritées, figurent pourtant au menu en Asie. Et elles pourraient bien faire leur entrée dans le monde occidental. En effet, alors que le changement climatique affecte un grand nombre d’espèces aquatiques, les méduses, elles, prolifèrent. Un grand nombre d’espèces de méduses profitent du réchauffement climatique et se reproduisent de manière fulgurante. Cependant, leur apparence et leur mauvaise réputation freinent leur apparition dans nos cuisines. Il faut savoir que ces créatures gélatineuses sont principalement composées d’eau. Même si elles ne sont constituées qu’à trois pour cent de nutriments, elles sont très intéressantes sur le plan nutritionnel. Leur composition est similaire à celle du poisson et des crevettes. Elles constituent une source parfaite d’acides aminés, de graisses insaturées et de minéraux. Et en attendant de nous habituer à la méduse dans nos salades, ses nutriments pourraient être consommés sous la forme de poudre.

Une sorte d'agriculture, mais dans la mer

Nous avons compris depuis un bon moment que la surexploitation des mers se retourne contre nous. Et nous savons aussi entre-temps que les ressources océaniques ne sont pas inépuisables. L'élevage semble être une solution logique, et nous le pratiquons depuis longtemps à travers l’aquaculture. La pisciculture en étangs est sans doute la forme la plus connue. Elle a connu un essor particulier au Moyen Âge en Europe, avec l’introduction de carpes dans les étangs des moulins. Elles puisaient l’essentiel de leur alimentation dans les eaux et nécessitaient seulement un apport complémentaire de temps à autre. Il en va autrement des truites. Même si elles sont aussi élevées dans des eaux artificielles, elles dépendent entièrement de la nourriture que les éleveurs leur donnent. Ce type de cultures s’est désormais aussi étendu à la mer. Les maricultures, c’est-à-dire l’élevage de poissons en mer, les plus connues sont sans doute les enclos à saumons dans les fjords norvégiens.

Pisciculture traditionnelle en étangs. Photo : Antje Kraemer.

Mais l’élevage ciblé ne concerne pas que les poissons. Il y a plus de 2 500 ans, les Grecs élevaient déjà des huîtres sur des débris de céramique en mer. Les Romains ont poursuivi cette forme d'aquaculture et, de nos jours, nous associons surtout l'huître à la France. On a également cultivé — et on continue de cultiver — des moules, des peignes et des palourdes en aquaculture. En outre, la culture d'algues se développe constamment, un sujet que nous traiterons plus loin.

Même si l’élevage intensif de produits de la mer permet de répondre à la demande de poisson et d’offrir un répit aux mers, il cause aussi de nouveaux problèmes. Ainsi, la concentration élevée de poissons combinée à leur alimentation peut provoquer une eutrophisation du milieu. En d’autres termes, l’équilibre écologique de l’eau est perturbé en raison d’un excès de nutriments dû aux déjections et aux restes de nourriture qui coulent. De plus, l’élevage massif d’une seule espèce dans un espace confiné rend les animaux plus vulnérables aux maladies et aux parasites, comme les poux de mer. Ces parasites peuvent aussi infecter les populations sauvages voisines. L’usage de médicaments pour y remédier perturbe à son tour le milieu marin. Il en va de même pour certaines méthodes de récolte, qui perturbent les fonds marins dans les zones occupées par l’aquaculture. Enfin, l’espèce élevée peut représenter un risque si elle est élevée dans un milieu qui ne correspond pas à son habitat naturel. Si des poissons s’échappent, ils entrent en concurrence avec les espèces autochtones et risquent de les évincer. La biodiversité et l’équilibre écologique sont alors mis en péril.

Infobox

Il arrive qu’une espèce introduite cause un problème, tout en en résolvant un autre. Prenons comme exemple l'écrevisse marbrée. Pour maîtriser cette espèce introduite, des chercheurs du Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) ont trouvé une réponse gourmande. Le fait que des spécialistes du cancer chez l’homme se mettent à élever des crustacés peut surprendre. Mais l’idée n’est pas si absurde. En effet, l’écrevisse marbrée sert de modèle pour étudier le développement de tumeurs. Sa capacité à se cloner fait d’elle un sujet d'étude idéal. Tous les spécimens descendent d’une même mère, et partagent donc le même code génétique au départ. En quelques mois seulement, l'écrevisse marbrée est tout de même en mesure de s’adapter à différentes conditions environnementales. Elle doit cette faculté à des mécanismes épigénétiques. Ce sont en quelque sorte des interrupteurs pour les différents gènes. Il s’agit là de la première ressemblance avec les tumeurs. Le deuxième point commun est sa croissance presque incontrôlable. L'écrevisse marbrée est originaire de Floride et de Géorgie, aux États-Unis. Aujourd’hui, elle prolifère dans les lacs du monde entier. L’équipe de recherche en cancérologie a désormais lancé la start-up Merall Bio. Les chercheurs y élèvent les écrevisses dans des systèmes d'aquaculture fermés pour éviter qu’elles ne s’échappent dans la nature. Et ils exploitent chaque partie des écrevisses. Ils transforment leur chair en sauce pour pâtes, entre autres. La chitine extraite des carapaces est utilisée pour produire du bioplastique, tandis que l’astaxanthine rouge qui s’y trouve également est très recherchée dans l'industrie agroalimentaire.

Ces défis ne doivent pas nécessairement entraîner l’abandon de l’aquaculture. En effet, bon nombre de problèmes évoqués peuvent être résolus par des mesures appropriées. Le type d’aquaculture – intensive ou extensive – influence par exemple les apports en matières nutritives dans les cours d’eau. Dans l’élevage intensif, les animaux sont nourris, tandis que dans l’élevage extensif, ils se nourrissent des ressources naturelles du milieu. Dans les systèmes fermés, par contre, beaucoup de problèmes peuvent être résolus par des mesures techniques comme l’utilisation de filtres. De tels « systèmes d’élevage terrestres » conviennent par exemple à l’élevage de crevettes. D'autres systèmes misent au contraire sur la diversité plutôt que sur la monoculture.

C'est ce qu'on appelle les systèmes de production intégrés. Ils reposent sur des communautés biologiques qui ont un impact positif les unes sur les autres. Ces polycultures peuvent par exemple être constituées de varech et de coquillages, cultivés ensemble sur des cordes en mer. Dans ce cas, le varech capte le CO₂, ce qui adoucit l’eau environnante. Les coquillages en profitent, car une acidité excessive fragilise leur coquille. À la fin, on peut récolter à la fois les coquillages et le varech. Ces systèmes sont proches de l’aquaponie, dont il est question dans la section suivante.

L’aquaponie : une aide mutuelle entre les organismes

L’aquaponie repose elle aussi sur des communautés biologiques. Ce mot-valise est né de la fusion des mots « aquaculture » et « hydroponie ». Alors que l’aquaculture désigne l'élevage d'animaux marins, en hydroponie, les racines de plantes utiles comme la laitue, la fraise ou la tomate ne poussent pas dans la terre, mais baignent entièrement dans l’eau. L’objectif de l’aquaponie est de tirer parti des atouts des deux systèmes : les poissons et les plantes utiles prospèrent dans un mini-écosystème fermé – ou parfois dans des bassins ouverts –, où ils se nourrissent mutuellement.

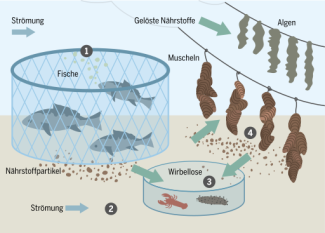

À gauche: Élevage de saumons atlantiques aux îles Féroé. Photo : Erik Christensen (via Wikimedia Commons). À droite : Principe de l'aquaculture. Quand les poissons d’élevage sont confinés dans des cages ou des filets et qu'ils sont nourris activement 1, leurs déjections entraînent en général une surfertilisation de leur environnement. On peut éviter ce phénomène en installant, dans le sens du courant 2, d'autres organismes capables de consommer les déjections. Les crevettes, crabes ou concombres de mer 3 élevés en cage se nourrissent des particules de déjections et de nourriture qui coulent. Les coquillages 4 filtrent les plus fines particules. Et leurs déjections profitent à leur tour aux algues et aux invertébrés. Photo : Petra Böckmann (via Wikimedia Commons)

Le projet du « poisson tomate », qui a fait le tour des médias pendant l’année de la science 2012, est particulièrement connu. Le projet du Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) associait pisciculture et culture de tomates. Les déjections des animaux aquatiques servaient d’engrais pour les tomates rouge vif. Le projet CUBES Circle, qui fait partie d'un des consortiums du projet « Agrarsysteme der Zukunft » du ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche allemand, va un peu plus loin. Dans ce système d’aquaponie aussi, les poissons produisent l’engrais utilisé pour la culture des plantes utiles. Pour accroître l'efficacité de ces systèmes, les résidus de plantes servent ici de nourriture aux insectes. Ces derniers servent à leur tour de nourriture aux poissons. L'idée est que ces modules de production fassent partie intégrante des villes de demain et offrent différents types d’aliments grâce à un système fermé très performant à proximité immédiate des consommateurs.

Vidéo du Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) sur le poisson-tomate et l’aquaponie.

Algues

Nous avons déjà évoqué brièvement plus haut les algues comme ressource alimentaire. Et même si l’on associe spontanément les algues aux feuilles de nori des sushis ou aux salades de wakamé des buffets asiatiques, elles occupent une place historique dans la cuisine européenne. Le varech – ces algues qui s'enracinent au fond de la mer et peuvent former de véritables forêts – était déjà un ingrédient essentiel des soupes irlandaises il y a des siècles. Le laverbread, une pâte à tartiner à base de porphyra, est encore consommé aujourd’hui. En Islande aussi, différentes espèces de varech ont fait longtemps partie intégrante du régime alimentaire.

Si les algues étaient autrefois principalement récoltées, elles sont désormais majoritairement issues de l’aquaculture. Chaque année, la production d’algues avoisine les onze millions de tonnes. Évidemment, ces énormes quantités ne sont pas uniquement destinées à la consommation humaine. Les algues servent aussi à fabriquer des engrais, des cosmétiques ou de la nourriture pour animaux.

Infobox

Les sols sont une ressource clé de l’agriculture. Mais l’exploitation intensive les dégrade. Les engrais chimiques perturbent le pH des sols. Beaucoup de bactéries ne s’adaptent pas, cessent d’agir ou disparaissent. Or, étant donné que ces micro-organismes remplissent des fonctions essentielles, l’ensemble du système se dérègle. Les sols s'érodent. Les rendements diminuent. Une start-up berlinoise de biotechnologie a mis au point une solution innovante : les microalgues. Alganize cultive ces microalgues dans un bioréacteur avant de les convertir en solution liquide. Ce sont surtout les produits du métabolisme des algues, tels que les vitamines, les hormones végétales, les acides aminés ou les sucres réduits, qui régénèrent les micro-organismes du sol. Et les microalgues elles-mêmes restent en suspension dans le liquide. Dans le sol, elles agissent comme de petites éponges et améliorent sa capacité de rétention d’eau. De plus, leur consistance gélatineuse fait agglomérer les particules de sable entre elles. Les cavités ainsi formées sont aussi très importantes pour les processus physiques et biochimiques du sol.

Même si la vache Pie Noir des pâturages l’ignore, elle produit une quantité considérable de gaz à effet de serre. Jour après jour, elle émet du méthane. La majorité de ce méthane est rejetée par éructation. Ce gaz réchauffe beaucoup plus l’atmosphère que le dioxyde de carbone. Une pratique ancestrale, connue dès l’Antiquité en Grèce et en Islande, pourrait permettre d’atténuer ces émissions. On y faisait paître les vaches à proximité de l'eau pour qu'elles se nourrissent du varech rejeté. Des recherches récentes ont révélé que cet aliment marin améliore la santé des bovins, tout en réduisant sensiblement leurs émissions de méthane. Les scientifiques ont constaté une réduction d’environ 37 % des émissions de gaz à effet de serre. D’autres chercheurs ont testé diverses espèces d’algues et ont même identifié une espèce pouvant neutraliser 90 % des émissions de méthane – du moins en conditions de laboratoire.

Auteur : Kai Dürfeld (pour scienceRELATIONS - Communication scientifique)

Édition: Michèle Weber, Gideon Giesselmann (FNR)

Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Cet article fait partie d'une série

Infobox

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/erde/22132

https://www.die-pflanzenschuetzer.de/fakten/landwirtschaft-weltweit/

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/32214/nahrungsquelle-meer/

https://www.nature.com/articles/nature06204

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1207703

https://sustainablefisheries-uw.org/global-fisheries-beautifully-illustrated-mapped/

https://www.stiftung-meeresschutz.org/themen/fischerei/industrielle-fischerei/

https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/meere/fischerei/piratenfischer-beutezuege-ausser-kontrolle

https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/meere/fischerei/fangmethoden

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825219305720

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03371-z

https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2023.1125137/full

https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/nachhaltige-fischerei

https://www.fishforward.eu/de/people/

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03917-1

https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc0459en

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055790316303372?via%3Dihub

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/essen-and-trinken/trueffel-der-meere-76841

https://www.aquakulturinfo.de/muscheln

https://www.mdpi.com/2075-1729/13/1/209

https://www.aquakulturinfo.de/haltungsformen-produktionssysteme

https://theconversation.com/how-farming-giant-seaweed-can-feed-fish-and-fix-the-climate-81761

http://www.tomatenfisch.igb-berlin.de/

http://marutokunori.jp/en/about/

http://www.biothemen.de/Qualitaet/algen/wakame-nori-kombu.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878450X18301173?via%3Dihub