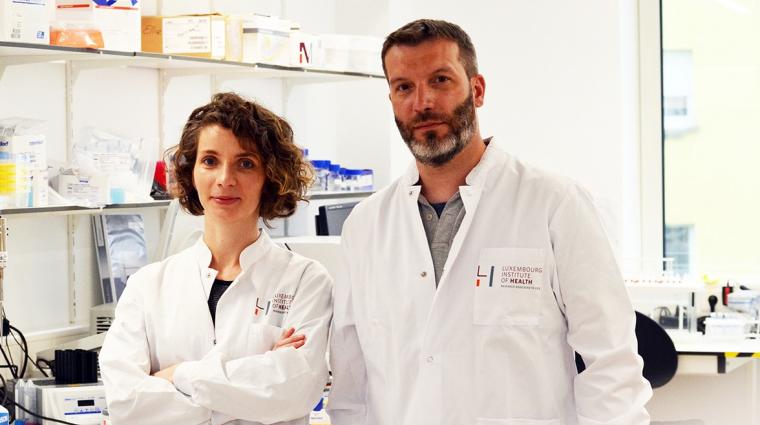

(C) Jo Hoeser

Jo Hoeser, 27 ans, en avait à peine 10 quand il construisit son premier support à éprouvettes en contreplaqué. Rien d'étonnant à ce qu'il ait ensuite choisi d'étudier la chimie. Il apprécie également l'électrotechnique. Ses loisirs, il les consacre aux imprimantes 3D et aime jouer de la guitare pour se détendre.

FNR : Jo Hoeser, vous avez étudié la chimie à l'Université de Fribourg et vous y effectuez d'ailleurs votre thèse de doctorat à l'institut de biochimie. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir Fribourg ?

J.H. : A la fin de ma scolarité, je me suis renseigné sur les diverses possibilités qui s'offraient à moi. L'Université de Fribourg est très bien cotée en ce qui concerne la chimie et jouit d'une excellente réputation générale. En outre, je connais bien la région pour y avoir séjourné lors de vacances en famille en Fôret-Noire. Les gens ici sont très agréables.

FNR : Sur quelle recherche votre thèse de doctorat porte-t-elle ?

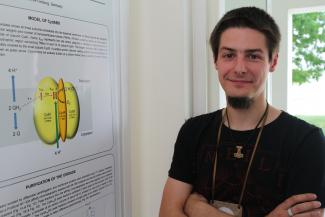

J.H. : Sur la chaîne respiratoire des bactéries. Plus précisément, sur le processus mis en place par les bactéries pour traiter l'oxygène et y puiser de l'énergie. Une énergie qui leur est nécessaire pour survivre et se multiplier. Je m'intéresse à un outil moléculaire, une enzyme, qui intervient tout à la fin de la chaîne respiratoire. Le nom de cette enzyme est un peu compliqué, il s'agit de la cytochrome-bd-ubichinole-oxydase.

FNR : Quelles bactéries utilisez-vous dans le cadre de vos expériences ?

J.H. : Nous travaillons sur l'Escherichia coli, une bactérie présente notamment dans nos intestins.

FNR : Comment se passe le travail en laboratoire ?

J.H. : J'utilise, dans le cadre de mes recherches, toutes les méthodes habituelles de la biochimie. Je fais d'abord produire de grandes quantités d'enzyme par les bactéries. Vient ensuite la purification au cours de laquelle on isole l'enzyme des bactéries. Il m'a fallu un an pour obtenir une méthode qui fonctionne de manière satisfaisante. A présent, je dispose de quantités suffisantes (ce qui, pour nous, se compte en milligrammes) d'enzyme pour continuer mes recherches.

FNR : Un an pour la purification ? Une œuvre de patience, donc...

J.H. : J'aime optimiser mes méthodes et conditions de travail, ce qui me permet d'obtenir des enzymes de qualité supérieure. En outre, j'ai pu compter sur l'aide d'étudiants en Master. Il m'a d'abord fallu leur donner toutes les instructions nécessaires, ce qui demande du temps, mais leur aide s'est révélée très précieuse par la suite.

FNR : Parlez-nous de vos autres projets ?

J.H. : L'enzyme sur laquelle je travaille est la dernière de la chaîne respiratoire dont la structure doit encore être déterminée. La manière exacte dont les différents éléments de la molécule, les acides aminés, s'agencent dans l'espace est encore inconnue à ce jour. Afin de préciser cette structure, la prochaine étape serait pour moi de cristalliser l'enzyme.

FNR : Pourquoi est-il important d'en savoir plus sur cette enzyme ?

J.H. : Cette enzyme se retrouve dans de nombreux agents pathogènes d'origine bactérienne et il a été prouvé que le blocage de l'enzyme permet de détruire l'agent pathogène. C'est comme si on les empêchait de respirer. Connaître la structure de l'enzyme permettrait de développer de nouveaux antibiotiques capables d'empêcher la multiplication des bactéries. Ces antibiotiques ne seraient pas nocifs pour l'homme étant donné que nous ne possédons pas cette enzyme sous cette forme.

FNR : Allez-vous à présent axer vos recherches sur ces antibiotiques ?

J.H. : Je travaille depuis près de deux ans sur ce thème. Il nous faut d'abord connaître la structure de l'enzyme. Ensuite seulement, la recherche relative à ces antibiotiques pourrait être entamée, ce qui représente par ailleurs un budget considérable. En principe, cela devrait être envisageable en interne, étant donné la proximité de notre institut avec les collaborateurs de chimie organique qui sont à même de fabriquer ces antibiotiques. A l'heure actuelle, il est encore difficile de dire si cela sera possible.

FNR : Savez-vous déjà ce que vous ferez après votre thèse de doctorat ?

J.H. : J'envisage de revenir à Luxembourg. J'aimerais beaucoup collaborer aux projets de Paul Wilmes. Ce scientifique du Centre du Luxembourg pour la biomédecine des systèmes s'intéresse notamment à l'optimisation des processus des stations d'épuration, dans lesquels interviennent également les bactéries. La graisse produite par ces processus doit permettre de fabriquer du biodiesel. Ce sujet m'attire d'une part sur le plan de la microbiologie, mais également de la chimie qui sous-tend ces processus.

FNR : Et si ce projet ne se concrétise pas ?

J.H. : Je suis aussi passionné par d'autres domaines de la biomédecine. La biobanque de Luxembourg établit un catalogue de tissus humains. Il est possible d'utiliser ces échantillons pour rechercher les marqueurs tissulaires, des protéines qui peuvent être utiles en tant qu'indicateurs du développement d'une maladie. Les chercheurs peuvent par exemple analyser des tissus cancéreux avec, en parallèle, des échantillons d'urine. S'il est possible d'y retrouver les marqueurs des tissus cancéreux, on pourrait envisager d'identifier différents types de cancers de manière non invasive, c.-à-d. sans intervention sur le corps du patient. Là, on entre plutôt dans le domaine médical, qui n'est cependant pas très éloigné de mes recherches actuelles. En effet, ma thèse de doctorat porte également sur l'identification d'une protéine et la description de ses caractéristiques.

Auteur: Ulrike Gebhardt

Photo: Jo Hoeser