AdobeStock/pe3check

La cocaïne est principalement connue sous la forme de poudre blanche (chlorhydrate de cocaïne), que le consommateur dispose en ligne pour l’inhaler par le nez au moyen d’un billet de banque roulé.

Le 6 février 2025, les autorités luxembourgeoises ont procédé au plus grand coup de filet jamais réalisé contre le narcotrafic au Grand-Duché. Les agents ont mis la main sur 889 kg de cocaïne dissimulés dans une cargaison de machines de construction en provenance de Colombie. La valeur marchande de la drogue est comprise entre 80 et 160 euros. Une deuxième saisie record a été annoncée aujourd'hui : début février, la douane luxembourgeoise a intercepté 508 kg de cocaïne d'une valeur de 100 millions d’euros au Cargo Center du Findel. Il s’agit de la plus grande saisie de cocaïne réalisée à ce jour dans le fret aérien au Luxembourg. Mais quelle est donc cette substance dont il est question ? Comment est-elle produite ? Quels sont ses effets sur notre corps ? Comment peut-on classer la cocaïne par rapport aux autres drogues légales et illégales ? Vous trouverez ici toutes les informations clés sur cette « neige » venue d’Amérique du Sud.

En bref :

- La cocaïne est la principale substance active du cocaïer d’Amérique du Sud, dont les feuilles sont utilisées par les populations autochtones depuis des siècles.

- En Occident, le terme « cocaïne » désigne surtout la forme pure isolée et raffinée de la substance active, qui est considérée comme une drogue illicite.

- Il s'agit d'une poudre blanche qui peut être prise par voie nasale ou intraveineuse. Lorsqu’elle est mélangée à du bicarbonate de soude, elle prend la forme de cristaux blanchâtres à rosés, connus sous le nom de crack, que l’on peut fumer.

- La cocaïne altère les processus chimiques du cerveau. Elle provoque une vigilance extrême en plaçant le corps en état d’alerte et procure dans le même temps un sentiment d’euphorie.

- La consommation de cocaïne comporte de graves risques pour le système cardiovasculaire et la santé mentale.

- L’effet perçu comme très positif et la volonté d’échapper au contrecoup qui s’ensuit expliquent le fort potentiel addictif de la cocaïne. De plus, son impact est tel que les consommateurs en viennent à ressentir un désir de consommer dès qu’ils sont exposés à des images associées à la cocaïne.

- Son effet sur le système cardiovasculaire, son potentiel d’addiction élevé et le risque de surdose qui s’ensuit en font l’une des drogues les plus nocives qui existent.

- Le sevrage de la cocaïne est un processus de longue haleine dont le succès à long terme n’est pas garanti. Le risque de rechute est très élevé.

- Par rapport aux autres pays, la consommation de cocaïne au Luxembourg reste relativement faible.

- La culture du cocaïer se concentre essentiellement en Colombie, au Pérou et en Bolivie. La cocaïne illégale passe par différentes étapes de production avant d’être exportée clandestinement à l’étranger.

Qu'est-ce que la cocaïne ?

La cocaïne est la principale substance active du cocaïer (Erythroxylum coca) originaire d'Amérique du Sud.

Figure 1 : Feuilles et fruits d'un cocaïer (Copyright : AdobeStock/Yakov)

Ses effets sur l'organisme sont connus depuis des siècles en Amérique du Sud. Des chercheurs occidentaux ont décrit ses effets pour la première fois en 1838 et ont réussi à en isoler la forme pure en 1859 (Doris Schwarzmann-Schafhauser, 2005). Elle a été utilisée pendant plusieurs années comme médicament et ingrédient dans certains produits de consommation, avant que sa dangerosité ne soit reconnue au début du XXe siècle et que cette utilisation ne soit finalement interdite. Cela n’a toutefois pas freiné sa diffusion comme drogue illicite à travers le monde.

Aujourd’hui, la poudre blanche inodore et amère (chlorhydrate de cocaïne) est généralement consommée par inhalation nasale, par voie intraveineuse ou, plus rarement, par voie orale. Mélangée à du bicarbonate de soude, la cocaïne est transformée en crack, une forme que l’on peut fumer.

Figure 2 : Cocaïne en poudre (à gauche) et sous la forme de crack (à droite). Copyright : AdobeStock/photopixel & Gennaro Leonardi

Infobox

La Colombie, le Pérou et la Bolivie sont les principaux pays producteurs de cocaïers. La culture et la récolte des feuilles y sont légales, mais en quantités limitées. L’extraction de cocaïne à partir de ces feuilles est toutefois passible d'une sanction. Ce sont les organisations criminelles qui s’en chargent. Les feuilles de coca, une fois macérées et réduites en purée, sont transformées en pâte de coca à l’aide d’acide sulfurique. La teneur en cocaïne de cette pâte est comprise entre 60 et 80 %. Quand on y ajoute de l’acide chlorhydrique, cette pâte se transforme en chlorhydrate de cocaïne, qui est ensuite acheminée par divers circuits jusqu’au consommateur. Cette substance soluble dans l’eau peut être absorbée via la muqueuse nasale ou être injectée directement dans le sang. La dose habituelle absorbée avec une « ligne » de cocaïne varie entre 50 et 100 mg. Le freebase est une autre forme. Celle-ci n’est pas soluble dans l’eau et ne peut donc pas être prise par voie nasale. En revanche, elle se consomme sous la forme de fumée, qui est absorbée par les poumons. Il en va de même pour le crack, dont le nom provient du bruit caractéristique de craquement qu’il produit lors de la combustion. Il est fabriqué à partir de chlorhydrate de cocaïne et de bicarbonate de soude, un produit surtout utilisé aux États-Unis comme poudre à lever.

Quels sont les effets de la cocaïne sur le corps ?

La cocaïne altère le mécanisme d’action de certaines substances chimiques dans le cerveau. L’organisme est alors mis en état d'alerte. Parallèlement, le système de récompense s’active. La prise de cocaïne engendre donc une montée d’énergie, une euphorie intense et une vigilance accrue. Elle inhibe toute sensation de faim, de soif et de fatigue. C’est pourquoi la cocaïne est souvent qualifiée de drogue de la performance. Les films hollywoodiens aiment la représenter sous la forme de ligne consommée par voie nasale par des banquiers ou des cadres surmenés. Mais la consommation de cocaïne touche aussi d’autres milieux.

Peu après sa découverte en Occident, des scientifiques et médecins renommés ont aussi testé cette drogue. Le célèbre psychologue autrichien Sigmund Freud par exemple (Julien, Robert M, 2001) voyait dans la cocaïne un remède contre la dépression et la fatigue chronique. Mais après avoir pris conscience des graves répercussions de la cocaïne sur son corps, il a fini par renoncer à son utilisation.

Selon la méthode de consommation, la cocaïne agit plus ou moins vite et avec une intensité variable. Lorsqu’elle est inhalée par le nez, elle met deux à trois minutes à produire ses effets. Injectée par voie intraveineuse, elle agit bien plus rapidement, en seulement 30 à 45 secondes. Et quand elle est fumée sous la forme de crack, de freebase ou de pâte de coca, l’effet se fait sentir en huit à dix secondes. Il existe aussi des différences en ce qui concerne la dose absorbée. Une ligne de cocaïne contient seulement un dixième à un vingtième de la dose présente dans une prise de crack (Gold & Miller, 1997).

Dans les Andes sud-américaines – le berceau du cocaïer – cette drogue est consommée depuis de nombreux siècles. Traditionnellement, on n’utilise toutefois pas sa forme pure et isolée. Les autochtones mâchent directement les feuilles. Cette pratique aide à combattre la faim, la soif et la fatigue. Elle aide aussi à mieux supporter l’air pauvre en oxygène en montagne. Cette méthode de consommation ne provoque ni d’effets secondaires graves ni de dépendance. L’une des raisons est sans doute que la cocaïne est assimilée très lentement par l’organisme via les muqueuses. D’autre part, la dose absorbée est bien plus faible, notamment parce que les feuilles contiennent un mélange de différentes substances actives. Par ailleurs, le maté de coca, un thé préparé avec des feuilles séchées, est même une boisson emblématique de la région.

Infobox

La cocaïne altère les processus chimiques du cerveau en agissant sur les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui sont échangés entre les cellules nerveuses du cerveau et qui déclenchent certains processus. La dopamine joue un rôle central dans le système de récompense du corps. Un taux élevé de ce messager chimique engendre une sensation d’euphorie et de bonheur intense. Le consommateur ressent une montée d’énergie et une grande motivation. La noradrénaline agit sur le système nerveux sympathique. Il s’agit de la partie du système nerveux qui met rapidement notre corps en état d’alerte maximale en situation de danger. Il accélère l’activité cardiaque, augmente la tension artérielle, améliore la circulation sanguine au niveau des muscles, libère les réserves d’énergie et stimule le métabolisme. Dans le même temps, il ralentit toutes les fonctions corporelles qui sont secondaires dans une situation de danger, comme l’activité de l’estomac et des intestins. La cocaïne bloque la recapture des neurotransmetteurs par la cellule nerveuse émettrice. Cela prolonge leur action sur les cellules réceptrices et les sensations associées aux processus déclenchés.

Pourquoi la cocaïne est-elle dangereuse ?

Les effets perçus comme positifs sont dans le même temps responsables des dangers engendrés par la consommation de cocaïne. En effet, si le système cardiovasculaire est fortement stimulé pendant une période prolongée ou lors d’une surdose ponctuelle, l'augmentation de l’activité cardiaque et de la tension artérielle peut entraîner des arythmies, un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Une augmentation artificielle des neurotransmetteurs perturbe aussi l'équilibre chimique du cerveau. Cela peut entraîner des dépressions, des troubles anxieux ou des états paranoïaques. Une consommation régulière de cocaïne sur une période prolongée favorise par ailleurs l’apparition de troubles psychiatriques de tous types. Des études ont montré que près de 75 % des consommateurs chroniques de cocaïne étudiés avaient présenté au moins une fois un trouble neuropsychologique, tel qu'une dépression sévère, un trouble bipolaire, un trouble anxieux ou un trouble de la personnalité antisociale. Une perception altérée de la réalité, une irritabilité accrue et des troubles psychotiques violents liés à l’usage chronique de cocaïne représentent aussi un danger pour l’entourage du consommateur (Julien, Robert M., 2001).

Outre les dangers que la cocaïne entraîne pour l’organisme, son processus de fabrication comporte aussi des risques pour la santé. L’un des risques réside dans l’emploi de produits chimiques impurs ou dangereux, comme l’acide pour les batteries, pendant les différentes étapes de production – de la feuille de coca et la pâte de coca à la cocaïne prête à la consommation. D'autre part, les consommateurs ne savent généralement pas avec quels produits la cocaïne achetée sur le marché noir a été coupée. Ainsi, la cocaïne est parfois coupée avec du lévamisole, un vermifuge pouvant causer de graves problèmes de santé. D'autres produits de coupe, comme les anesthésiques lidocaïne et tétracaïne, peuvent rendre mortelle l'administration de cocaïne par voie intraveineuse. Quand la cocaïne est transformée en freebase ou en crack, le risque de surdose est élevé. Comme le consommateur fume la drogue sous cette forme, elle atteint presque immédiatement le cerveau à des concentrations très élevées.

Pourquoi la consommation de cocaïne entraîne-t-elle une dépendance ?

La cocaïne est la deuxième substance la plus addictive après l’héroïne et se classe juste devant le tabac. Il y a plusieurs raisons à cela. L’une d’elles est la sensation d’euphorie provoquée par la drogue, qui s’estompe assez vite par la suite. Cela crée chez le consommateur un désir d’en consommer plus. Un autre facteur est la dépression qui peut suivre la phase euphorique et qui pousse le consommateur à reprendre une dose pour y échapper. Par ailleurs, la simple vue de la drogue semble suffire à déclencher une envie d’en consommer. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs dans une étude où ils ont montré à des consommateurs de cocaïne et à des individus abstinents diverses vidéos en rapport avec la drogue. Chez les consommateurs, ces images ont amplifié leur désir de consommer, un effet qui a été confirmé par les résultats des scanners cérébraux.

À quel point la cocaïne est-elle dangereuse par rapport aux autres drogues ?

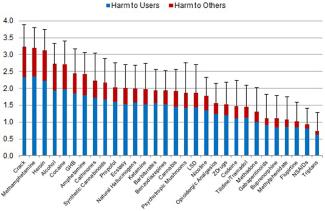

Son effet sur le système cardiovasculaire, son potentiel d’addiction élevé et le risque de surdose qui s’ensuit en font l’une des drogues les plus nocives qui existent. C'est surtout sous la forme de crack qu'elle se retrouve régulièrement dans le top 3 de divers classements.

En 2007, des chercheurs britanniques ont par exemple mis au point un tel classement qui repose sur des évaluations d'experts. Ils ont évalué 20 drogues légales et illégales sur la base de 16 critères. Pour neuf de ces critères, l’accent était mis sur les effets néfastes pour le consommateur. Les sept autres critères portaient sur les dommages causés à l’entourage du consommateur. L’évaluation s’est faite sur un maximum de 100 points. L’étude a révélé que le crack (37/100), l’héroïne (34/100) et la méthamphétamine (32/100) nuisent le plus au consommateur. En revanche, l’alcool (46/100), l’héroïne (21/100) et le crack (17/100) sont les substances qui causent le plus de dommages à l’entourage du consommateur. Après avoir additionné et pondéré ces deux résultats, les chercheurs ont conclu que l’alcool était la drogue la plus nocive (72/100), suivie de l’héroïne (55/100) et du crack (54/100).

Un classement similaire, reposant sur l’avis d’experts en addictologie, a été publié en Allemagne en 2020. L'étude place le crack en tête des substances les plus dangereuses. Sous cette forme, la substance est encore plus néfaste pour le consommateur et son entourage que la méthamphétamine, l’héroïne et l’alcool, qui occupent respectivement les deuxième, troisième et quatrième places. En cinquième position, on retrouve la cocaïne sous la forme de chlorhydrate, qui est généralement pris par voie nasale. Le cannabis, les champignons hallucinogènes et le LSD se retrouvent au milieu du classement, tandis que les antalgiques de la famille des triptans figurent en queue de classement.

Figure 3 : Nocivité totale moyenne de 30 substances (moyennes et écarts-types), évaluée sur une échelle allant de 0 (« non nocive ») à 4 (« extrêmement nocive »), présentées comme nocives pour les consommateurs (bleu) et nocives pour les autres (rouge). Source : Bonnet et al. (2020), Front. Psychiatry (CC BY 4.0).

Comment sortir de la dépendance ?

Le sevrage se déroule généralement en trois étapes. Lors de la phase de « crash » (redescente), l’effet euphorisant de la cocaïne s’inverse complètement. Le patient se sent abattu, fatigué, dépressif et en proie à un manque de confiance en lui. Cette phase survient après quelques heures et peut durer plusieurs jours. Elle est suivie de la phase de manque, où des symptômes similaires persistent et le désir de consommer se fait de plus en plus ressentir. Après une à plusieurs semaines, la phase d’« extinction » commence. Elle est souvent accompagnée de cauchemars et d’un désir de consommer qui resurgit. Le succès à long terme du sevrage n’est en aucun cas garanti. Un des éléments en cause est l’effet décrit plus haut : la simple vue d’images associées à la cocaïne peut raviver le désir de consommer. Le risque de rechute est globalement élevé.

Consommation de cocaïne au Luxembourg

En 2019, quelque 0,5 % de la population luxembourgeoise âgée de 15 à 64 ans consommait de la cocaïne. Ces chiffres reposent sur des statistiques des Nations unies. Il s’agit d’une hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à 2014. Le Luxembourg se situe ainsi au même rang que la Roumanie, la République tchèque et Chypre. D’après ces statistiques, la consommation était nettement plus élevée en Norvège (1,2 %), aux Pays-Bas (2,3 %) et au Royaume-Uni (2,4 %). Elle était bien plus faible en Slovaquie (0,1 %), en Indonésie (0,03 %) et au Japon (0,03 %). Par rapport aux autres drogues illégales (ou seulement partiellement légalisées), la cocaïne se classe en deuxième position au Luxembourg, après le cannabis (5,4 %). Les opioïdes (0,33 %), l’ecstasy (0,3 %) et les amphétamines (0,1 %) occupent respectivement les troisième, quatrième et cinquième places. En 2019, la majorité des consommateurs de cocaïne au Luxembourg étaient des hommes. En effet 0,7 % des hommes de cette tranche d’âge en avaient consommé, contre seulement 0,3 % des femmes.

Auteur : Kai Dürfeld (pour scienceRELATIONS - Communication scientifique)

Éditeur : Jean-Paul Bertemes (FNR)

Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Infobox

Freye, E. (2009). The Different Types of Alkaloids in Coca. In: Pharmacology and Abuse of Cocaine, Amphetamines, Ecstasy and Related Designer Drugs. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2448-0_5

Doris Schwarzmann-Schafhauser: Kokain. 2005, S. 772.

Niemann, A. (1860), Ueber eine neue organische Base in den Cocablättern. Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., 153: 129-155. https://doi.org/10.1002/ardp.18601530202

https://de.wikipedia.org/wiki/Einheits-%C3%9Cbereinkommen_von_1961_%C3%BCber_Suchtstoffe

Julien, Robert M., A primer of drug action: a concise, nontechnical guide to the actions, uses and side effects of psychoactive drugs, 2001, ISBN-13: 978-0-8050-7158-0

M. S. Gold and N. S. Miller, "Cocaine (and Crack): Neurobiology," in L H. Lowinson, P. Ruiz, R. B. Millman, and J. G. Langrod, eds., Substance Abuse: A Comprehensive Textbook, 3rd ed- (Baltimore: Williams & Wilkins, 1997), 166—181.

https://www.researchgate.net/publication/317231029_Potential_of_coca_leaf_in_current_medicine

https://de.wikipedia.org/wiki/Kokain

doi:10.1016/S0140-6736(07)60464-4

Bonnet et al. Ranking the Harm of Psychoactive Drugs Including Prescription Analgesics to Users and Others–A Perspective of German Addiction Medicine Experts (2020). Front. Psychiatry , 26 October 2020 Sec. Addictive Disorders, Volume 11 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.592199

https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/sucht/heroin-kokain/kokain-entzug.html

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2023_annex.html