Adobe Stock/yvonne

Herbstlicher Wald in Luxemburg

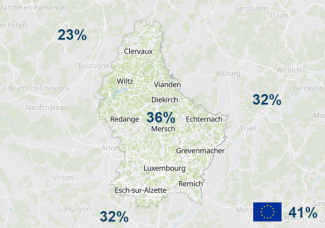

Die jüngste Nationale Waldinventur Luxemburgs – die dritte ihrer Art – ist abgeschlossen, die Ergebnisse sollen demnächst vorgestellt werden. Doch schon jetzt ist in den jährlich veröffentlichten Waldzustandsberichten zu erkennen: unserem Wald geht es nicht gut. Der Anteil gesunder Bäume ist in den vergangenen Jahrzehnten massiv gesunken.

Der Wald soll CO₂ binden, Lebensraum für Arten und Erholung für uns Menschen bieten, Holz als nachwachsenden Rohstoff liefern – und gleichzeitig den Folgen der Klimakrise standhalten. Doch wie bringt man all diese Anforderungen in Einklang? Welche Baumarten gelten künftig als zukunftsfähig? Und was bedeutet all das für die Waldbewirtschaftung im Großherzogtum?

Wir haben recherchiert, welche ökologischen, politischen und forstwirtschaftlichen Fragen Luxemburg derzeit beschäftigen. Und wir haben mit Martine Neuberg gesprochen. Sie leitet den „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung und ordnet die wichtigsten Punkte für uns ein.

Foto: Martine Neuberg (ANF)

In a nutshell: Wie steht es um den Wald in Luxemburg?

- Der Zustand des luxemburgischen Waldes hat sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verschlechtert. Nur noch jeder siebte Baum ist vital.

- Klimawandel, Trockenheit, Schädlinge, milde Winter und Bodenbelastungen wirken gemeinsam und verstärken sich gegenseitig.

- Die Leistungsfähigkeit des Waldes als CO₂-Speicher, Wasserspeicher, Lebensraum und Erholungsraum ist dadurch zunehmend gefährdet.

- Ziel des Waldumbaus ist ein strukturreicher, klimaresilienter Mischwald, der auch unter sich wandelnden Bedingungen stabil bleibt.

- Als besonders anpassungsfähig gelten Baumarten wie Traubeneiche, Winterlinde oder Elsbeere – Fichte und Buche gelten vielerorts als geschwächt.

- Waldumbau basiert zunehmend auf wissenschaftlichen Szenarien und Monitoring. Doch Unsicherheiten bleiben und erfordern ständige Anpassung.

- Der Erfolg des Waldumbaus hängt auch vom gesellschaftlichen Verständnis und politischen Rückhalt ab – und davon, wie wir den Wald der Zukunft gemeinsam gestalten wollen.

Wie steht es heute um den Wald in Luxemburg?

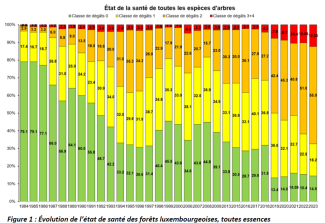

Der Zustand der luxemburgischen Wälder hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verschlechtert. Besonders eindrücklich zeigen das die Ergebnisse des Waldzustandsberichtes: Im Jahr 2023 zeigen nur noch 14,5 Prozent der Bäume keine Anzeichen von Schäden – im Vergleich zu über 80 Prozent im Jahr 1984. In anderen Worten: sechs von sieben Bäumen haben Anzeichen von Schäden. Viele Bäume zeigen mittlerweile sichtbare Vitalitätsverluste, darunter auch heimische Arten wie Buche und Fichte. 12 Prozent sind stark geschädigt, oder sogar schon abgestorben.

Abbildung: Verlauf des Gesundheitszustandes der Bäume in Luxemburg, 1984 – 2023, alle Arten. Quelle: ANF (2023)

Die neue Nationale Waldinventur – die dritte nach 1995 und 2013 – wurde 2024 abgeschlossen. Ihre Ergebnisse sind zwar noch nicht offiziell veröffentlicht, dürften aber weitere wichtige Erkenntnisse zum Waldzustand liefern, etwa zur Struktur, Artenzusammensetzung und zum Holzvolumen und Holzzuwachs.

„Wir sehen nicht nur punktuelle Schäden in den Wäldern, sondern eine langfristige überregionale Entwicklung des Wachstumsrückgangs und Mortalitätsanstiegs, die sich durch alle Waldtypen und Baumarten zieht. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzt, wenn wir nicht gegensteuern.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Der luxemburgische Wald befindet sich in einem ökologischen Stresszustand, der nicht nur seine Widerstandsfähigkeit, sondern auch seine langfristige Funktionalität gefährdet.

Warum geht es dem Wald so schlecht?

Die Ursachen für die zunehmende Schädigung des Waldes sind vielfältig – und sie wirken oft zusammen. Denn der Gesundheitszustand eines Baumes hängt von vielen Dingen ab, zum Beispiel von der Beschaffenheit des Bodens, den mikroklimatischen Bedingungen, Witterungsbedingungen, seinem Standort und äußeren Einflüssen.

In den 1980er-Jahren war in Europa schon mal von Waldsterben die Rede. Damals war der „saure Regen“ Schuld, verursacht durch Luftschadstoffe wie zum Beispiel Schwefeldioxid aus Kohlekraftwerken. Maßnahmen zur Luftreinhaltung wie der Einbau von Filteranlagen in Kraftwerke zeigten Wirkung, sodass 2003 Entwarnung gegeben wurde. Doch auch wenn die Luft mittlerweile sauberer ist, leiden an einigen Stellen die Böden noch unter der Versauerung.

In Luxemburg wie auch in vielen Teilen Mitteleuropas ist heute der Klimawandel die zentrale Triebkraft für den schlechten Zustand des Waldes. Heiße, trockene Sommer stressen die Bäume, längere Dürreperioden führen zu Wassermangel, und durch den Temperaturanstieg verlängert sich zudem die Aktivitätszeit vieler Schädlinge.

Besonders betroffen sind in Luxemburg die Fichtenbestände. Der Buchdrucker, ein heimischer Borkenkäfer, kann sich in warmen Jahren stark vermehren und ganze Bestände zum Absterben bringen, die zuvor bereits durch Wassermangel geschwächt wurden. Doch auch standorttypische Laubbäume wie die Rotbuche zeigen deutliche Vitalitätseinbußen – vor allem auf schweren, lehmig-tonigen Böden. In trockenen Sommern bekommen auch diese Bäume auf manchen Standorten nicht genug Wasser.

Neben klimabedingten Faktoren gibt es weitere Belastungen:

- Reh- und Rotwild knabbern die Triebe von jungen Bäumen an – das verhindert die natürliche Verjüngung vieler Baumarten.

- Invasive Arten und Krankheiten, wie z. B. das durch einen Pilz verursachte Eschentriebsterben, setzen den Beständen zusätzlich zu.

- Unwetterereignisse führen punktuell zu großflächigen Schäden, etwa durch Windwurf.

- Der Zustand des Waldbodens spielt eine wichtige Rolle. Es gibt Hinweise, dass zu viele Nitrate im Boden sind, u. a. durch Auto- und Industrieabgase, sowie Düngung in der Landwirtschaft – was zu einer Überdüngung führt. Die Bäume wachsen dadurch anfangs schneller, aber es kommt dann zu einem Nährstoffungleichgewicht, was die Bäume langfristig anfälliger z. B. für Schädlinge macht.

„Die Bäume sind in einem permanenten Stresszustand – und dadurch anfälliger für alles, was da kommt. Das Problem ist nicht eine einzelne Ursache, sondern die Gleichzeitigkeit vieler Faktoren.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Zudem verstärken sich viele Prozesse gegenseitig: Sturmschäden in Wäldern bieten Brutraum für Schadinsekten. Geschwächte Bäume können sich schlechter gegen Infektionen wehren.

„Man muss sich das vorstellen wie bei einem Menschen, der kränkelt: Erst ist es nur eine leichte Schwäche, dann kommt eine Infektion dazu, dann noch eine Komplikation – und am Ende wird es ernst. Genau das passiert auch mit vielen Bäumen.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Wenn sich Schadereignisse gegenseitig verstärken

Im Fachjargon werden waldschädigende Ereignisse wie Sturm, Dürre, Frost oder Schädlingsbefall als Kalamitäten bezeichnet. Sie treten selten isoliert auf, sondern greifen oft ineinander. Sie verstärken sich also gegenseitig. Und das macht sie so gefährlich. So können Stürme oder Schneebruch große Mengen an Bruchholz erzeugen, das als Brutraum für Borkenkäfer dient. Wird dieses Schadholz nicht rasch entfernt, kommt es zur Massenvermehrung der Insekten, die anschließend auch gesunde Bäume befallen. Milde Winter und warme Frühjahre begünstigen diese Entwicklung zusätzlich, da sie die Überlebensrate und Reproduktionszyklen vieler Schädlinge erhöhen. Gleichzeitig schwächt anhaltende Trockenheit die Wasserversorgung der Bäume und reduziert ihre Abwehrkräfte. Dadurch werden sie besonders anfällig für Schädlinge und Pilzkrankheiten. Denn Bäume wehren sich gegen Schädlinge z. B., indem sie Harz produzieren. Haben sie nicht genug Wasser zur Verfügung, können sie nicht ausreichend Harz produzieren und sich weniger gut wehren. Sterben die Bäume dann ab, bleibt viel Totholz im Wald und erhöht besonders in jungen oder lückigen Beständen die Brandgefahr. Hinzu kommt ein hoher Wildbestand, der die natürliche Verjüngung massiv erschwert. Denn frisch keimende Bäume werden oft von Rehen und Rotwild verbissen, bevor sie sich etablieren können. Dadurch bleiben Schadflächen länger offen. „Es kommt zu einer verzögerten Waldentwicklung, wodurch der Waldboden den Erosionskräften länger ausgesetzt ist. Außerdem dauert es länger bis CO2 in Form von Kohlenstoff in den Bäumen gebunden wird“, fügt Martine Neuberg hinzu. Es entsteht ein Teufelskreis aus Stress und Schwächung, der punktuelle Ereignisse zu langfristigen Strukturkrisen macht.

Welche Funktionen erfüllt der Wald – und warum sind sie in Gefahr?

Der Wald ist weit mehr als ein Erholungsraum mit Wanderwegen. Er speichert Wasser, filtert Luft, schützt vor Erosion, bietet Lebensraum für zahllose Arten und ist ein natürlicher Klimaregulator. Nicht zuletzt liefert er Holz als nachwachsenden Rohstoff. Diese Funktionen sind miteinander verknüpft. Ein gesunder Wald kann gleichzeitig CO₂ binden, die Biodiversität fördern und wirtschaftlich genutzt werden. Doch in Luxemburg wie in vielen anderen mitteleuropäischen Ländern geraten diese Leistungen zunehmend unter Druck.

Durch Klimastress und Schädlingsdruck sinkt die Vitalität vieler Bäume, was nicht nur die Kohlenstoffbindung mindert, sondern auch zu größeren Lücken im Kronendach führt. Das hat Folgen für das Waldinnenklima, die Wasserbilanz und die Artenvielfalt. Wenn die Waldstruktur leidet, wird der ganze „Wald-Organismus“ geschwächt und seine Schutz- und Regenerationsfunktionen drohen verloren zu gehen.

Die Funktionen des Waldes stehen in engem Zusammenhang mit seiner Struktur und seinem Gesundheitszustand. Wenn der Wald leidet, geraten auch seine Leistungen unter Druck – mit Folgen für Mensch und Natur.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Infobox

Ein gesunder Wald ist ein Multitalent, dessen Leistungen weit über die Holzproduktion hinausgehen.

Als CO₂-Senke bindet der Wald große Mengen an Kohlenstoff in Holz, Boden und Vegetation. Laut Europäischer Umweltagentur wurden im Jahr 2022 rund 273 Millionen Tonnen CO₂ durch die Waldflächen der EU gespeichert. Weitere 41 Millionen Tonnen kamen durch langlebige Holzprodukte hinzu – insgesamt also über 310 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente, die der Atmosphäre entzogen wurden.

Gleichzeitig ist er ein natürlicher Wasserspeicher. Intakte Waldböden wirken wie ein natürlicher Schwamm: Sie nehmen Regenwasser auf, halten es im Bodenprofil und geben es verzögert an das Grundwasser ab. Je nach Bodenart und Humusgehalt können sie erhebliche Mengen Wasser speichern – was sie zu einem wichtigen Puffer in Trockenzeiten macht. Je nach Baumart bildet eine Hektar Wald pro Jahr zwischen 80.000 und 160.000 Kubikmeter neues Grundwasser. Außerdem wird das Wasser gefiltert, währendem es durch die natürlichen Bodenschichten ins Grundwasser sickert.

Der Wald säubert die Luft, die wir einatmen. Ein Hektar Wald filtert pro Jahr bis zu 50 Tonnen Ruß und Staub aus der Luft.

Die dichte Vegetation des Waldes schützt vor Bodenerosion. Waldbewuchs kann den Bodenabtrag im Vergleich zu offenen oder zerstörten Böden deutlich reduzieren – Studien legen nahe, dass Bewuchs, Streuschicht und Bodenbedeckung das Abtragen um vielfache Faktoren senken.

Wälder sind zudem ein Hotspot der Biodiversität: In einer groß angelegten Erhebung an 352 Waldstandorten in Europa wurden über 8.700 Arten aus 12 verschiedenen Tier-, Pflanzen- und Pilzgruppen dokumentiert – darunter Vögel, Fledermäuse, Käfer, Spinnen, Moose, Flechten und Gefäßpflanzen. Viele dieser Arten sind spezifisch auf den Lebensraum Wald angepasst und/oder können nur dort überleben.

Auch die soziale Funktion des Waldes ist nicht zu unterschätzen: Er bietet Raum für Erholung, Bildung und Naturerleben – und wird von der Bevölkerung intensiv genutzt. Laut einer repräsentativen Studie des SINUS-Instituts und YouGov aus dem Jahr 2021 verbringen 87 % der Deutschen gerne Zeit im Wald. 72 % sind mindestens alle drei Monate dort, fast 30 % sogar wöchentlich. Besonders beliebt sind Spaziergänge, Waldbaden oder Tierbeobachtung. Auch der Stadtwald Luxemburg wird als Erholungsort geschätzt, wie eine Studie der Forstwissenschaftlichen Versuchsanstalt von Baden-Württemberg ergab.

All diese Funktionen hängen vom Zustand des Waldes ab. Ein geschwächter, ausgedünnter oder monostrukturierter Wald kann viele dieser Aufgaben nur noch begrenzt erfüllen.

Wie können wir den Wald in Luxemburg retten – und welchen Wald wollen wir retten?

Wissenschaftler, Förster, Waldbesitzer, Naturschützer, Jäger, Verwaltungen und andere Akteure in Luxemburg arbeiten bereits daran, den Wald der Zukunft zu gestalten. Dabei gibt es einige Herausforderungen und Fragen: Welchen Wald wollen wir eigentlich erhalten? Und wie soll der Wald von morgen beschaffen sein?

Für die luxemburgische Forstverwaltung ist klar: Ziel ist ein stabiler, strukturreicher und klimaresilienter Mischwald, der die vielfältigen Funktionen des Waldes – von CO₂-Speicherung bis Naherholung – auch unter künftigen Bedingungen erfüllen kann.

Resilienz – ein Begriff aus der Ökologie

Wenn von einem „resilienten Wald“ die Rede ist, meint das nicht einfach einen stabilen oder unveränderten Zustand. Resilienz beschreibt vielmehr die Fähigkeit eines Ökosystems, auf Störungen – etwa Stürme, Trockenheit oder Schädlingsbefall – zu reagieren, sich anzupassen und langfristig wieder zu einem funktionierenden Zustand zurückzukehren. Ein Wald ist dann resilient, wenn er nicht bei jedem Extremereignis kollabiert, sondern seine wesentlichen Funktionen trotz Wandel aufrechterhalten kann. Um diese Resilienz zu stärken, setzen Forstverwaltungen auf vielfältige Baumarten, genetische Diversität, naturnahe Strukturen und ein angepasstes Management.

In vielen Fällen bedeutet das einen Umbau der bestehenden Bestände, weg von instabilen Monokulturen hin zu standortgerechten Mischwäldern mit hoher Arten- und Altersdiversität. Denn eine große Herausforderung ist, dass zurzeit nicht klar ist, wie das Klima sich in Zukunft entwickeln wird. Ein Baum kann bis zu 200 Jahre alt werden. Halbwegs verlässliche Klimaprognosen können aber kaum so weit in die Zukunft gemacht werden. Weil man also nicht weiß, welche Baumart am geeignetsten ist, pflanzt man jetzt möglichst verschiedene Baumarten an. Dann sind hoffentlich immer welche dabei, die in Zukunft überleben werden.

Außerdem soll der Stress für die Wälder so weit wie möglich reduziert werden. Das bedeutet einerseits die Böden zu schützen und Wildbestände zu regulieren, und andererseits nicht zu viele Eingriffe im Wald: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Hintergrund ist, dass viele heutige Wälder in Mitteleuropa – auch in Luxemburg – noch auf frühere forstliche Zielsetzungen zurückgehen: großflächige Monokulturen mit nicht einheimischen Arten wie Fichte oder Douglasie, oft gleichaltrig und damit besonders anfällig für Sturm, Dürre oder Schädlingsbefall. Diese Flächen in stabile Wälder zu verwandeln, nennt man Waldumbau und das ist ein langfristiger Prozess, der schrittweise stattfindet. Es ist auch kein einheitliches Programm mit Standardlösung, sondern ein dynamischer Anpassungsprozess, der stark vom Standort abhängt – also von Boden, Wasserhaushalt, Höhenlage und Mikroklima. Auch die gesellschaftlichen Erwartungen spielen eine Rolle: Soll der Wald vorrangig Kohlenstoff speichern, Holz liefern oder Lebensraum bieten? Diese Zielkonflikte müssen transparent gemacht und ausverhandelt werden – zwischen Forstverwaltung, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.

„Wir müssen gemeinsam definieren, wie der luxemburgische Wald der Zukunft aussehen soll. Dafür brauchen wir gesellschaftlichen Konsens, aber auch forstfachliches Augenmaß. Nicht jede Maßnahme, die heute sinnvoll erscheint, ist automatisch auch langfristig tragfähig.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Typische Zielkonflikte:

Holznutzung vs. Biodiversität: Intensive forstliche Nutzung kann Lebensräume seltener Arten gefährden, während nutzungsfreie Zonen wirtschaftliche Potenziale einschränken.

Naturverjüngung vs. Jagdinteressen: Um junge Bäume ohne Schutzmaßnahmen zu etablieren, müsste der Wildbestand deutlich reduziert werden – was gesellschaftlich umstritten ist.

Klimaschutz vs. Klimaanpassung: Wälder sollen gleichzeitig Kohlenstoff speichern (also möglichst wenig bewirtschaftet werden) und an den Klimawandel angepasst werden (was oft Eingriffe nötig macht).

Erholungsnutzung vs. Prozessschutz: Wege, Infrastrukturen und Erreichbarkeit für Menschen stehen manchmal im Widerspruch zu Schutzgebieten und natürlichen Entwicklungsprozessen.

„Wir müssen uns immer wieder fragen: Welchen Wald wollen wir – und für welche Funktion? Denn ein klimaresilienter Wirtschaftswald sieht anders aus als ein Biodiversitäts-Hotspot oder ein CO₂-optimierter Bestand. Am Ende ist es ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Luxemburg verfolgt daher eine differenzierte Strategie. Je nach Gebiet und Zielsetzung stehen unterschiedliche Funktionen im Vordergrund: In Wirtschaftswäldern hat die Holznutzung Priorität, in Schutzgebieten Biodiversität, und in stadtnahen Wäldern Erholung und Klimawirkung. Der Umbau der öffentlichen Wälder erfolgt in kleinen Schritten, orientiert an Standortbedingungen, zu erwartenden klimatischen Gegebenheiten und gesellschaftlichen Bedürfnissen.

Infobox

Zielkonflikte rund um den Waldumbau gibt es nicht nur in Luxemburg – auch andere Länder stehen vor schwierigen Abwägungen.

Deutschland: Im Nationalpark Bayerischer Wald wird seit Jahren darüber gestritten, ob abgestorbene Fichten nach Käferbefall entfernt oder als „Urwald von morgen“ liegen gelassen werden sollen. Prozessschutz vs. Waldpflege.

Frankreich: Die Umstellung großer Flächen auf Monokulturen schnell wachsender Douglasien ruft Kritik hervor: Umweltverbände warnen vor Biodiversitätsverlust, während Waldbesitzer den wirtschaftlichen Nutzen betonen.

Österreich: In alpinen Lagen führt der zunehmende Tourismus zu Spannungen: Schutzwaldflächen werden durch Mountainbike-Strecken oder Skipisten zerschnitten, was langfristig die Lawinensicherheit gefährden kann.

Schweiz: Die Debatte um Luchs und Wolf zeigt exemplarisch, wie Artenschutz auf Widerstand stößt, wenn wirtschaftliche oder kulturelle Interessen (z. B. Almwirtschaft) betroffen sind.

Solche Beispiele zeigen: Der Wald ist überall ein gesellschaftlicher Aushandlungsraum und Zielkonflikte sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Welche Baumarten überleben den Klimawandel in Luxemburg – und welche nicht?

Die Wahl der richtigen Baumarten gehört zu den wichtigsten Stellschrauben für die Zukunft des Waldes. Denn jede Art hat eigene Ansprüche an Nährstoff- und Wasserbereitstellung des Bodens und mikroklimatische Umweltbedingungen – und reagiert unterschiedlich empfindlich auf Stressfaktoren wie Hitze, Dürre oder Schädlingsbefall. In Luxemburg gilt vielerorts die Gemeine Fichte (Picea abies) als nicht mehr zukunftsfähig, da ihre Ansprüche an eine gute Wasserversorgung hoch sind und sie anfällig für Sturmwurf und Borkenkäfer ist. Und auch andere Arten wie die Rotbuche (Fagus sylvatica) sind gefährdet. Sie leidet in den trockenen Sommern vor allem auf wechselfeuchten, schweren, lehmigen Böden unter Wassermangel.

Demgegenüber stehen Baumarten, die als vergleichsweise klimaresilient gelten – etwa Traubeneiche (Quercus petraea), Hainbuche (Carpinus betulus), Spitzahorn (Acer platanoides), Elsbeere (Sorbus torminalis) oder Winterlinde (Tilia cordata). Bei den Nadelbäumen haben Douglasie (Pseudotsuga menziesii) und noch gute Perspektiven. Einige dieser Arten sind heimisch, andere – wie Douglasie und Esskastanie –ursprünglich nicht in Luxemburg beheimatet. Ihr Einsatz wird forstpolitisch kontrovers diskutiert.

„Wir arbeiten aktuell mit einem begrenzten Artenportfolio. Rund ein Dutzend Baumarten kommt heute für den klimaresilienten Umbau infrage. Einige davon sind heimisch, andere nicht. Wichtig ist, dass wir bei der Auswahl nicht ideologisch, sondern standortbezogen und langfristig denken.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Welche Arten wo sinnvoll sind, wird anhand von Standortkartierungen, Bodenprofilen und Klimamodellen entschieden. Die Forstverwaltung setzt zunehmend auf wissenschaftliche Szenarien, die zukünftig zu erwartende Temperatur- und Niederschlagsveränderungen einbeziehen. Viele sogenannte „Zukunftsbaumarten“ werden derzeit noch erprobt – sei es in Versuchspflanzungen oder durch Beobachtungen im benachbarten Ausland. Ein entscheidender Faktor bei der klimatischen Anpassung von Wäldern wird dabei auch die Beachtung der großen genetischen Diversität der Bäume sein.

„Wir können heute nicht mit Gewissheit sagen, welche Arten am Ende des Jahrhunderts hier dominant sein werden. Aber wir können Szenarien modellieren, Risiken abwägen und durch Forschung und Monitoring unsere Entscheidungen laufend nachjustieren.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Infobox

Traubeneiche und Rotbuche kommen in Luxemburg vielerorts gemeinsam vor. Dennoch unterscheiden sie sich deutlich in ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Veränderungen. In Trockenjahren leidet die Buche schnell unter Vitalitätsverlusten – etwa durch Sonnenbrand, Trockenstress oder Pilzbefall. Die Traubeneiche hingegen zeigt sich robuster. Sie bildet tiefreichende Wurzeln, kann Wasser leichter erschließen und ist besser an wärmere Standorte angepasst. An Südhängen mit flachgründigen Böden etwa hat die Buche langfristig kaum noch Chancen. Hier setzen Forstleute zunehmend auf trockenheitstolerante Arten wie Traubeneiche, Winterlinde, Spitzahorn oder Elsbeere (Sorbus torminalis).

Selbst innerhalb einer Baumart kann die Herkunft der Samen entscheidend sein: Traubeneichen aus Zentralfrankreich haben beispielsweise andere Trockenheitstoleranzen als solche aus der Eifel. Die sogenannte Provenienzfrage spielt deshalb bei der Auswahl klimafitter Baumarten eine immer größere Rolle.

Um Fehlanpassungen zu vermeiden, setzen viele Länder inzwischen auf Herkunftsversuche, bei denen unterschiedliche Samenherkünfte über Jahre hinweg beobachtet werden. Die EU-Datenbank EUFGIS dokumentiert solche genetischen Ressourcen europaweit.

Was wissen wir über wirksame Maßnahmen – und was (noch) nicht?

Waldumbau ist kein Blindflug – aber auch keine exakte Wissenschaft. In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche forstliche Strategien als vielversprechend erwiesen, etwa die Förderung von Mischwäldern, der Verzicht auf Kahlschläge oder die gezielte Auswahl klimaresilienter Baumarten. In vielen Fällen werden solche Maßnahmen heute nicht nur praktisch erprobt, sondern auch wissenschaftlich begleitet, etwa durch Langzeitversuche, Modellierungen und standortspezifische Prognosen.

Die Herausforderung: Was heute als gute Lösung gilt, kann morgen schon überholt sein. Klima, Schädlingsdruck, gesellschaftliche Ansprüche und politische Rahmenbedingungen verändern sich – und damit auch die Anforderungen an den Wald. Umso wichtiger sind ein kontinuierliches Monitoring und die Bereitschaft, Maßnahmen laufend anzupassen.

Zugleich erfordert der Waldumbau immer wieder Kompromisse: Etwa zwischen dem Wunsch nach natürlicher Verjüngung und der Notwendigkeit gezielter Eingriffe, oder zwischen CO₂-Bindung und Biodiversitätsschutz. Solche Zielkonflikte lassen sich oft nur durch pragmatische Lösungen entschärfen – etwa, indem Schadflächen nach Sturmschäden oder Borkenkäferbefall gezielt für den Umbau genutzt werden.

„Wir wissen viel über waldbauliche Werkzeuge – aber nicht, in welchem Bauplan sie am Ende stehen sollen. Es gibt keine Schablone, die wir einfach über Luxemburgs Wälder legen können. Deshalb setzen wir stark auf forstliche Erfahrung, Standortkenntnisse, forstliche Weiterbildung und den Austausch mit Forschung und Nachbarländern.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Infobox

Wie entscheidet man eigentlich, welche Baumarten in einem bestimmten Gebiet gepflanzt werden sollten? Im evidenzbasierten Waldbau spielen klimatische Prognosemodelle, Standortanalysen und ökologische Daten eine zentrale Rolle. Ausgewertet werden u. a.:

- Temperatur- und Niederschlagstrends

- Bodenbeschaffenheit, Wasserspeicherfähigkeit

- Exposition, Höhenlage, Windlast

- Erfahrungen aus vergleichbaren Regionen

Anhand dieser Faktoren werden Klimarobustheit und Anpassungsfähigkeit potenzieller Baumarten bewertet – nicht nur für heute, sondern mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte. Dennoch bleiben Unsicherheiten: Extreme Wetterereignisse, neuartige Schädlinge oder soziale Veränderungen sind kaum vorhersagbar. Evidenzbasierter Waldbau bedeutet also nicht, dass man alles weiß – sondern dass man auf bestverfügbare Daten setzt und gleichzeitig flexibel bleibt.

Wie weiter – und was kann die Gesellschaft beitragen?

Waldumbau ist eine Generationenaufgabe. Viele der heute angestoßenen Maßnahmen werden erst in Jahrzehnten Wirkung zeigen – oder eben nicht, wenn sie sich als ungeeignet erweisen. Für die luxemburgische Naturverwaltung bedeutet das: Kurs halten, aber Kurs justieren, wo es nötig ist. Mit dem Ziel, einen klimastabilen, artenreichen und multifunktionalen Wald aufzubauen, der langfristig seine zentralen Aufgaben erfüllen kann.

Dazu braucht es politischen Rückhalt, wissenschaftliche Begleitung – und die Mithilfe der Gesellschaft. Denn viele Herausforderungen liegen nicht allein im Wald: Überhöhter Wildbestand, Holznutzung, fehlendes Verständnis für langfristige Pflege- und Schutzmaßnahmen – all das hängt auch davon ab, wie Gesellschaft und Politik den Wald sehen und behandeln.

„Wir wünschen uns mehr Bewusstsein dafür, dass Waldpflege mehr ist als ein Spaziergang durch die Natur. Sie braucht Ressourcen, Fachwissen und Geduld – und die Anerkennung, dass nachhaltige Waldbewirtschaftung ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz ist.“

Martine Neuberg, Leiterin des „Service des forêts“ bei der Naturverwaltung Luxemburg

Was wir alle tun können – fünf kleine Beiträge mit großer Wirkung

- Wald respektieren: Wege nicht verlassen, Wildtiere nicht stören, Müll vermeiden – klingt banal, hat aber Wirkung.

- Holz mit Herkunft: Beim Kauf auf FSC-/PEFC-Siegel achten oder auf Produkte aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft setzen.

- Wissen teilen: Kindern, Freunden oder Kollegen erzählen, warum Waldumbau wichtig ist – und was gerade geschieht.

- Unterstützung leisten: Projekte fördern, die sich aktiv für Waldschutz und Klimaanpassung einsetzen.

- Engagement zeigen: Mithelfen bei Pflanzaktionen, Waldführungen besuchen oder sich in Initiativen einbringen.

Schau dir auch unser "Science Check"-Video zum Thema an:

Autor: Kai Dürfeld (für scienceRELATIONS - Wissenschaftskommunikation)

Redaktion: Michèle Weber (FNR)

Infobox

https://environnement.public.lu/fr/natur/forets/inventairephytosanitiaire.html

https://environnement.public.lu/fr/natur/forets.html

https://unfccc.int/documents/627747; Abschnitt 6.1.3.4 Surface statistics according to LULUCF categories auf Seite 533

https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/vierte-bundeswaldinventur.html

FBW – PanoraBois 2024 via https://srfb.be/informations-sur-les-forets/les-forets-de-belgique/

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_statistics

https://environnement.public.lu/fr/publications/forets/IFL2_fr.html

https://www.deutschlands-natur.de/lebensraeume/waelder/niederwaelder/

https://de.wikipedia.org/wiki/Waldsterben#cite_note-rk-20

https://doi.org/10.1038/s41467-021-21399-7

https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emissions-from-land

https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01271

doi: 10.1038/s41598-025-94953-8

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110176

https://www.sinus-institut.de/media-center/presse/studie-zum-internationalen-tag-des-waldes